Ереев Д.А.*, Галиева А.Р. , Кудбанов Т. Г

Казанский федеральный университет, Daniil.ereev@mail.ru, Казанский федеральный университет, abdullina_albina94@mail.ru, Казанский федеральный университет, ferrum828@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются геолого-геоморфологические условия и приводится характеристика состава поверхностных вод г. Казани на основе опробования, проведенного осенью 2019 г. Показана широкая вариабельность этого состава и раскрыта её природа.

Ключевые слова: поверхностные воды, состав и качество воды, питание поверхностных вод, загрязнение.

Казань расположена на левобережье р. Волги, в её среднем течении. Площадь города составляет около 600 км2, численность населения ~1,3 млн. чел. Казань является одним из крупнейших промышленно-гражданских центров Поволжского экономического района. Город расположен большей своей частью на комплексах аллювиальных волжских террас. Рельеф – равнинно-холмистый с абсолютными отметками 53 м (нормальный подпорный уровень Куйбышевского водохранилища) – 160–190 м (в восточной части города). Террасы воздымаются до отметок 140 м, более высокие гипсометрические уровни представляют собой коренной борт Волжской долины. Климат умеренноконтинентальный с нормой осадков 550 мм/год [3].

геолого-структурном отношении Казань расположена на южной оконечности Казанско- Кировского прогиба, структуры первого порядка в составе Волго-Уральской антеклизы Русской платформы [2]. Верхняя часть разреза сложена здесь комплексами полифациальных пермских и преимущественно аллювиальных плиоцен-четвертичных отложений. Пермские образования вскрываются лишь в восточной и северной частях города. Их основание выполнено морскими преимущественно сульфатно-карбонатными сероцветными комплексами нижнего и среднего отделов (до казанского яруса включительно), а прикровельная часть – континентальными терригенными пестроцветными образованиями уржумского яруса. Общая мощность пермских отложений может достигать 250-280 м, при этом их нижняя морская часть обычно перекрыта комплексом новейших отложений, толщина которых в пределах города обычно превышает 30 м, достигая в наиболее глубоких врезах 180 м. Плиоценовые отложения, представленные в основном глинисто-песчаными породами, слагают палеодолину Волги. Осевая часть этой палеодолины протягивается параллельно современному руслу реки при смещении относительно его оси на 12-14 км. Ширина палеодолины Волги в границах города – 6–8 км, а мощность плиоценовых отложений – до 100-120 м [5]. Комплекс четвертичных отложений включает образования плейстоцена и голоцена. Нижнеплейстоценовые отложения включают аллювий прадолины Волги. Среднеплейстоценовые образования слагают четвертую и третью надпойменные террасы Волги, верхнеплейстоценовые – вторую и первую надпойменные террасы Волги и её крупного притока р. Казанки, рассекающей город практически на 2 равные части. Голоценовые отложения выполняют пойму и русла водотоков (пойма и первая терраса Волги и приустьевой части Казанки находятся под водами Куйбышевского водохранилища) [1]. Поверхностная гидросеть города кроме Волги и Казанки (протяженность которой составляет 142 км) представлена более мелкими водотоками – р.р. Нокса, Киндерка, Сухая река, Солонка, а также многочисленными озерами. Наиболее крупной является система трёх озер Кабан – Нижний, Средний и Верхний Кабан, расположенных в центральной части города и протягивающихся параллельно Волге на удалении 1,6-4,0 км. Довольно большое количество малых озёр расположено в пониженной части города по правобережью Казанки в наиболее плотно застроенном Ново-Савиновском районе (оз. в парке Победы, Малое и Большое Чуйково и др.). На окраинах города также имеются озерные водоемы, многие из которых являются популярными местами активного летнего отдыха (оз. Глубокое, Лебяжье, Изумрудное, Комсомольское и др.). Интересными водными объектами в пределах центральной части города также являются протока Булак и старое русло Казанки в её приустьевой части. Протока Булак имеет протяженность 1,6 км. Она когда-то соединяла оз. Нижний Кабан с Казанкой, а в настоящее время по существу представляет собой замкнутый бессточный канал, аккумулятор сточных вод с прилегающих улиц, являющихся важными транспортными артериями. Старое русло Казанки также представляет собой изолированный бассейн – аккумулятор разнотипных сточных вод. Протяженность этого русла около 3 км, при ширине до 50-60 м. В пермских и плиоцен-четвертичных отложениях локализованы трещинные и поровые подземные воды, формирующие ряд взаимосвязанных водоносных горизонтов, основной областью разгрузки которых являются перечисленные реки и озера. Уровень грунтовых вод в сглаженной форме повторяет поверхностный рельеф, глубина его залегания варьирует от 0 до 30–35 м. Состав подземных вод довольно пестрый. Воды плиоцен-четвертичных отложений при слабом проявлении техногенного воздействия и отсутствии перетоков из пермских горизонтов характеризуются в основном гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом с минерализацией 0,3-0,6 г/дм3 и жесткостью (здесь и далее понимается общая жесткость) до 5–6 ммоль/дм3, воды же пермских отложений могут обладать минерализацией до 2,5 г/дм3 и жесткостью до 30–40 ммоль/дм3 при сульфатном и хлоридно-сульфатном натриево-магниево-кальциевом составе (наименование состава воды приводится по ОСТ [8], согласно которому компоненты перечисляются в порядке увеличения процент-мольных концентраций). Изучение состава поверхностных вод Казани проведено на основе их опробования в октябре 2019 г. В гидропробах определялись рН, электропроводность, перманганатная окисляемость, содержания: HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-, NO2-, F-, PO43-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Li+; а также концентрации ряда тяжёлых металлов: Fe, Mn, Pb, Ni, Cd, Cu, Cr, Zn. Ионный состав анализировался с помощью ионных хроматографов Dionex ICS–1600, а металлы детектировались на атомно- абсорбционном спектрометре ContrAA700. Аналитические исследования проведены согласно следующих нормативных документов [9-12].

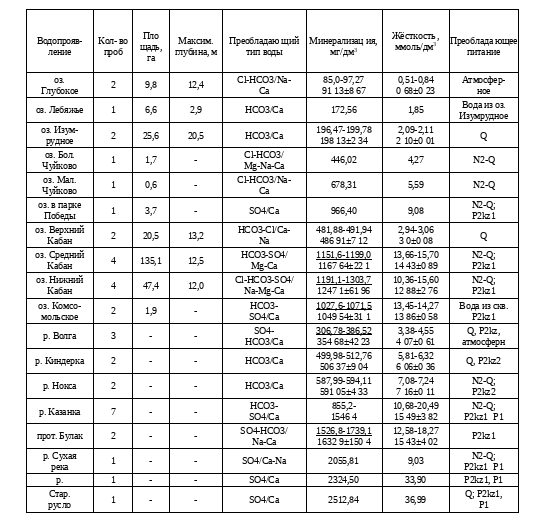

В целом, поверхностные воды г. Казани характеризуются довольно пестрым составом, при вариациях расчетной минерализации в пределах 85–2513 мг/дм3 и жёсткости 0,5–37,0 ммоль/дм3 (табл.). Широкие вариации состава и минерализации поверхностных вод в первую очередь обусловлены преобладающим типом их питания. Техногенный фактор имеет подчинённое значение. Ранее для озёр Приказанского района это было показано в [4]. Роль техногенного фактора проявляется в некотором увеличении минерализации поверхностных вод в первую очередь за счет хлоридов и ионов натрия, что связано с широким использованием хлоридных солей в качестве антигололёдных средств. Именно в связи с этим повышенные относительные концентрации отмеченных компонентов фиксируются в водах оз. Глубокое, Мал. и Бол. Чуйково, Верхний и Нижний Кабан. Также техногенный фактор ведёт к обогащению поверхностных вод азотными соединениями, органическим веществом и рядом тяжёлых металлов. В наиболее концентрированной форме такое обогащение проявлено в бессточных водоемах, имеющих незначительный объём. Ими в первую очередь являются протока Булак и старое русло Казанки. Здесь концентрации марганца могут достигать 5,4 мг/дм3, нитратов – 93 мг/дм3, перманганатная окисляемость часто превышает 10 мгО/дм3. Подобные гидрохимические закономерности характерны для многих районов Татарстана [6].

Некоторые морфометрические, водно-балансовые характеристики водоемов и интегральные показатели состава поверхностных вод г. Казани

Казанский федеральный университет, Daniil.ereev@mail.ru, Казанский федеральный университет, abdullina_albina94@mail.ru, Казанский федеральный университет, ferrum828@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются геолого-геоморфологические условия и приводится характеристика состава поверхностных вод г. Казани на основе опробования, проведенного осенью 2019 г. Показана широкая вариабельность этого состава и раскрыта её природа.

Ключевые слова: поверхностные воды, состав и качество воды, питание поверхностных вод, загрязнение.

Казань расположена на левобережье р. Волги, в её среднем течении. Площадь города составляет около 600 км2, численность населения ~1,3 млн. чел. Казань является одним из крупнейших промышленно-гражданских центров Поволжского экономического района. Город расположен большей своей частью на комплексах аллювиальных волжских террас. Рельеф – равнинно-холмистый с абсолютными отметками 53 м (нормальный подпорный уровень Куйбышевского водохранилища) – 160–190 м (в восточной части города). Террасы воздымаются до отметок 140 м, более высокие гипсометрические уровни представляют собой коренной борт Волжской долины. Климат умеренноконтинентальный с нормой осадков 550 мм/год [3].

геолого-структурном отношении Казань расположена на южной оконечности Казанско- Кировского прогиба, структуры первого порядка в составе Волго-Уральской антеклизы Русской платформы [2]. Верхняя часть разреза сложена здесь комплексами полифациальных пермских и преимущественно аллювиальных плиоцен-четвертичных отложений. Пермские образования вскрываются лишь в восточной и северной частях города. Их основание выполнено морскими преимущественно сульфатно-карбонатными сероцветными комплексами нижнего и среднего отделов (до казанского яруса включительно), а прикровельная часть – континентальными терригенными пестроцветными образованиями уржумского яруса. Общая мощность пермских отложений может достигать 250-280 м, при этом их нижняя морская часть обычно перекрыта комплексом новейших отложений, толщина которых в пределах города обычно превышает 30 м, достигая в наиболее глубоких врезах 180 м. Плиоценовые отложения, представленные в основном глинисто-песчаными породами, слагают палеодолину Волги. Осевая часть этой палеодолины протягивается параллельно современному руслу реки при смещении относительно его оси на 12-14 км. Ширина палеодолины Волги в границах города – 6–8 км, а мощность плиоценовых отложений – до 100-120 м [5]. Комплекс четвертичных отложений включает образования плейстоцена и голоцена. Нижнеплейстоценовые отложения включают аллювий прадолины Волги. Среднеплейстоценовые образования слагают четвертую и третью надпойменные террасы Волги, верхнеплейстоценовые – вторую и первую надпойменные террасы Волги и её крупного притока р. Казанки, рассекающей город практически на 2 равные части. Голоценовые отложения выполняют пойму и русла водотоков (пойма и первая терраса Волги и приустьевой части Казанки находятся под водами Куйбышевского водохранилища) [1]. Поверхностная гидросеть города кроме Волги и Казанки (протяженность которой составляет 142 км) представлена более мелкими водотоками – р.р. Нокса, Киндерка, Сухая река, Солонка, а также многочисленными озерами. Наиболее крупной является система трёх озер Кабан – Нижний, Средний и Верхний Кабан, расположенных в центральной части города и протягивающихся параллельно Волге на удалении 1,6-4,0 км. Довольно большое количество малых озёр расположено в пониженной части города по правобережью Казанки в наиболее плотно застроенном Ново-Савиновском районе (оз. в парке Победы, Малое и Большое Чуйково и др.). На окраинах города также имеются озерные водоемы, многие из которых являются популярными местами активного летнего отдыха (оз. Глубокое, Лебяжье, Изумрудное, Комсомольское и др.). Интересными водными объектами в пределах центральной части города также являются протока Булак и старое русло Казанки в её приустьевой части. Протока Булак имеет протяженность 1,6 км. Она когда-то соединяла оз. Нижний Кабан с Казанкой, а в настоящее время по существу представляет собой замкнутый бессточный канал, аккумулятор сточных вод с прилегающих улиц, являющихся важными транспортными артериями. Старое русло Казанки также представляет собой изолированный бассейн – аккумулятор разнотипных сточных вод. Протяженность этого русла около 3 км, при ширине до 50-60 м. В пермских и плиоцен-четвертичных отложениях локализованы трещинные и поровые подземные воды, формирующие ряд взаимосвязанных водоносных горизонтов, основной областью разгрузки которых являются перечисленные реки и озера. Уровень грунтовых вод в сглаженной форме повторяет поверхностный рельеф, глубина его залегания варьирует от 0 до 30–35 м. Состав подземных вод довольно пестрый. Воды плиоцен-четвертичных отложений при слабом проявлении техногенного воздействия и отсутствии перетоков из пермских горизонтов характеризуются в основном гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом с минерализацией 0,3-0,6 г/дм3 и жесткостью (здесь и далее понимается общая жесткость) до 5–6 ммоль/дм3, воды же пермских отложений могут обладать минерализацией до 2,5 г/дм3 и жесткостью до 30–40 ммоль/дм3 при сульфатном и хлоридно-сульфатном натриево-магниево-кальциевом составе (наименование состава воды приводится по ОСТ [8], согласно которому компоненты перечисляются в порядке увеличения процент-мольных концентраций). Изучение состава поверхностных вод Казани проведено на основе их опробования в октябре 2019 г. В гидропробах определялись рН, электропроводность, перманганатная окисляемость, содержания: HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-, NO2-, F-, PO43-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Li+; а также концентрации ряда тяжёлых металлов: Fe, Mn, Pb, Ni, Cd, Cu, Cr, Zn. Ионный состав анализировался с помощью ионных хроматографов Dionex ICS–1600, а металлы детектировались на атомно- абсорбционном спектрометре ContrAA700. Аналитические исследования проведены согласно следующих нормативных документов [9-12].

В целом, поверхностные воды г. Казани характеризуются довольно пестрым составом, при вариациях расчетной минерализации в пределах 85–2513 мг/дм3 и жёсткости 0,5–37,0 ммоль/дм3 (табл.). Широкие вариации состава и минерализации поверхностных вод в первую очередь обусловлены преобладающим типом их питания. Техногенный фактор имеет подчинённое значение. Ранее для озёр Приказанского района это было показано в [4]. Роль техногенного фактора проявляется в некотором увеличении минерализации поверхностных вод в первую очередь за счет хлоридов и ионов натрия, что связано с широким использованием хлоридных солей в качестве антигололёдных средств. Именно в связи с этим повышенные относительные концентрации отмеченных компонентов фиксируются в водах оз. Глубокое, Мал. и Бол. Чуйково, Верхний и Нижний Кабан. Также техногенный фактор ведёт к обогащению поверхностных вод азотными соединениями, органическим веществом и рядом тяжёлых металлов. В наиболее концентрированной форме такое обогащение проявлено в бессточных водоемах, имеющих незначительный объём. Ими в первую очередь являются протока Булак и старое русло Казанки. Здесь концентрации марганца могут достигать 5,4 мг/дм3, нитратов – 93 мг/дм3, перманганатная окисляемость часто превышает 10 мгО/дм3. Подобные гидрохимические закономерности характерны для многих районов Татарстана [6].

Некоторые морфометрические, водно-балансовые характеристики водоемов и интегральные показатели состава поверхностных вод г. Казани

Примечание. Прочерки в колонках “Площадь” и “Максимальная глубина” означают отсутствие данных; глубины заимствованы из [4].

Качество воды практически всех изученных объектов (исключение представляют лишь оз. Лебяжье и Бол. Чуйково) не соответствует нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Сверхнормативные концентрации наиболее характерны для нитритов, марганца, сульфатов. К этим компонентам часто присоединяется кальций. Максимально широкий спектр компонентов и параметров, превышающих соответствующие ПДК, фиксируется в водах протоки Булак и старого русла Казанки. К указанным компонентам здесь добавляются нитраты, магний, медь, никель и цинк.

Гидрогеологические условия Казани и её ближайших окрестностей не совсем благоприятны для организации крупного централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это связано с тем, что при формировании депрессионных воронок в водоносных горизонтах неоген-четвертичных отложений начинают проявляться восходящие перетоки вод из нижнеказанских и нижнепермских отложений, которые отличаются повышенными значениями минерализации и жёсткости. Поэтому в настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение города базируется на использовании волжской воды с одноименного водозабора, производительность которого превышает 500 тыс. м3/сут. [7].

Литература

1. Геологические памятники природы Республики Татарстан /под ред. И.А. Ларочкиной; науч. ред. В.В. Силантьев. Казань: Акварель-Арт, 2007. 296 с.

2. Геология Татарстана: Стратиграфия и тектоника /Под ред. Б.В. Бурова. М., ГЕОС, 2003. 402 с.

3. Климат Казани и его изменения в современный период /Под ред. Ю. П. Переведенцева, Э. П. Наумова. Казань: Казанский гос. ун-т, 2006. 216 с.

4. Курлянов Н.А., Мусин Р.Х. Вертикальная гидрохимическая зональность озер Среднего Поволжья // Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Евразии: Материалы Всероссийской конференции с международным участием с элементами научной школы. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2015. С. 517–521.

5. Малышева О. Н., Нелидов Н. Н., Соколов М. Н. Геология района г. Казани / под ред. С.Г. Каштанова. Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1965. 96 с.

6. Мусин Р. Х. Техногенные изменения в гидролитосфере Республики Татарстан

// Недропользование XXI век. 2013. № 5 (42). С. 61–66.

7. Мусин Р.Х., Курлянов Н. А., Файзрахманова З. Г., Мусина Р. З. О качестве вод, используемых в системах питьевого водоснабжения города Казани //Георесурсы. 2014.

№ 3 (58). С. 9–16.

8. Отраслевой стандарт. Воды подземные. Классификация по химическому составу и температуре. М.: ВСЕГИНГЕО, 1986. 12 с.

9. ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионов: нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии. М., 1998 (издание 2008 г.). 21 с.

10. ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии. М., 1998. 22 с.

11. ПНД Ф 14.1:2.214-06. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Cu, Zn, Cr и Pb в пробах природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии. 11 с.

12. ПНД Ф 14.1:2:4.140-98. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций Be, V, Bi, Cd, Co, Cu, Mo, As, Ni, Sn, Pb, Se, Ag, Sb и Cr в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомноабсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. М., 1998 (издание 2013 г.). 28 с.

Качество воды практически всех изученных объектов (исключение представляют лишь оз. Лебяжье и Бол. Чуйково) не соответствует нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Сверхнормативные концентрации наиболее характерны для нитритов, марганца, сульфатов. К этим компонентам часто присоединяется кальций. Максимально широкий спектр компонентов и параметров, превышающих соответствующие ПДК, фиксируется в водах протоки Булак и старого русла Казанки. К указанным компонентам здесь добавляются нитраты, магний, медь, никель и цинк.

Гидрогеологические условия Казани и её ближайших окрестностей не совсем благоприятны для организации крупного централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это связано с тем, что при формировании депрессионных воронок в водоносных горизонтах неоген-четвертичных отложений начинают проявляться восходящие перетоки вод из нижнеказанских и нижнепермских отложений, которые отличаются повышенными значениями минерализации и жёсткости. Поэтому в настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение города базируется на использовании волжской воды с одноименного водозабора, производительность которого превышает 500 тыс. м3/сут. [7].

Литература

1. Геологические памятники природы Республики Татарстан /под ред. И.А. Ларочкиной; науч. ред. В.В. Силантьев. Казань: Акварель-Арт, 2007. 296 с.

2. Геология Татарстана: Стратиграфия и тектоника /Под ред. Б.В. Бурова. М., ГЕОС, 2003. 402 с.

3. Климат Казани и его изменения в современный период /Под ред. Ю. П. Переведенцева, Э. П. Наумова. Казань: Казанский гос. ун-т, 2006. 216 с.

4. Курлянов Н.А., Мусин Р.Х. Вертикальная гидрохимическая зональность озер Среднего Поволжья // Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Евразии: Материалы Всероссийской конференции с международным участием с элементами научной школы. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2015. С. 517–521.

5. Малышева О. Н., Нелидов Н. Н., Соколов М. Н. Геология района г. Казани / под ред. С.Г. Каштанова. Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1965. 96 с.

6. Мусин Р. Х. Техногенные изменения в гидролитосфере Республики Татарстан

// Недропользование XXI век. 2013. № 5 (42). С. 61–66.

7. Мусин Р.Х., Курлянов Н. А., Файзрахманова З. Г., Мусина Р. З. О качестве вод, используемых в системах питьевого водоснабжения города Казани //Георесурсы. 2014.

№ 3 (58). С. 9–16.

8. Отраслевой стандарт. Воды подземные. Классификация по химическому составу и температуре. М.: ВСЕГИНГЕО, 1986. 12 с.

9. ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионов: нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии. М., 1998 (издание 2008 г.). 21 с.

10. ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии. М., 1998. 22 с.

11. ПНД Ф 14.1:2.214-06. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Cu, Zn, Cr и Pb в пробах природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии. 11 с.

12. ПНД Ф 14.1:2:4.140-98. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций Be, V, Bi, Cd, Co, Cu, Mo, As, Ni, Sn, Pb, Se, Ag, Sb и Cr в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомноабсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. М., 1998 (издание 2013 г.). 28 с.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации