Киндлер А.А.

ФБГУ «Гидроспецгеология», филиал «Уральский региональный центр ГМСН», e-mail: kindler@gmsn-ural.ru

Аннотация: Комплексный анализ компонентов геологической среды в пределах Дегтярского участка показал активизацию опасных геологических процессов, даже с учётом полной остановки горных работ на территории. Несмотря на рекультивационные мероприятия, озвученная территория несет в себе опасный потенциал, который связан как с активностью провальных и иных геологических процессов или явлений, так и с точки зрения загрязнения окружающей среды.

В качестве инструмента оценки наличия и динамики протекающий процессов и реального отображения ситуации на отработанных рудниках авторами работы ранее была предложена форма хранения, накопления и обработки информации в виде четко структурированной системы логически связанных между собой таблиц, сгруппированных на соответствующие их параметрам блоки (формат реляционной базы данных). Таким образом, предполагаемая система является «паспортом» для территорий, подвергшихся горнорудному техногенезу.

При разработке данной системы все известные природно-техногенные геологические процессы объединены в 4-е группы. Для разработки перечня учетных параметров, для каждой из групп был проведен анализ многолетнего массива накопленных данных, с целью отбора только тех, которые имеют численную оценку, дающую возможность отслеживания наличия и динамики опасных геологических процессов в рамках изучаемой территории.

Ключевые слова: участок горнопромышленной постэксплуатации, опасный объект, геологическая опасность, Урал.

Рудники, согласно РД 07-291-99, представляют собой опасные производственные объекты горнодобывающего профиля. Участок постэксплуатации - это территория горнопромышленной разработки, включающая нарушенные и подработанные земли, на которых в текущее время остановлено горное производство и реализован некоторый объем рекультивационных мероприятий. В работе рассматривается вопрос: являются ли участки постэксплуатации унаследовано опасными или завершение горного производства приводит к стабилизации геоэкологического состояния земельного участка и участка недр. Вопрос рассмотрен на примере одного из более, чем 100 участков постэксплуатации Урала, расположенном в непосредственной близости от жилой застройки города Дегтярска Свердловской области.

Горнодобычные работы на Дегтярском руднике были прекращены в 1994 году. Отказ от дренажных мероприятий производился постепенно. В октябре 1998 г. произошел выход шахтных вод на северном фланге месторождения через выработки шахты «Колчеданная». При достижении уровня шахтных вод отметок поверхности земли сформировался их перелив из карьера в русло р. Исток [1].

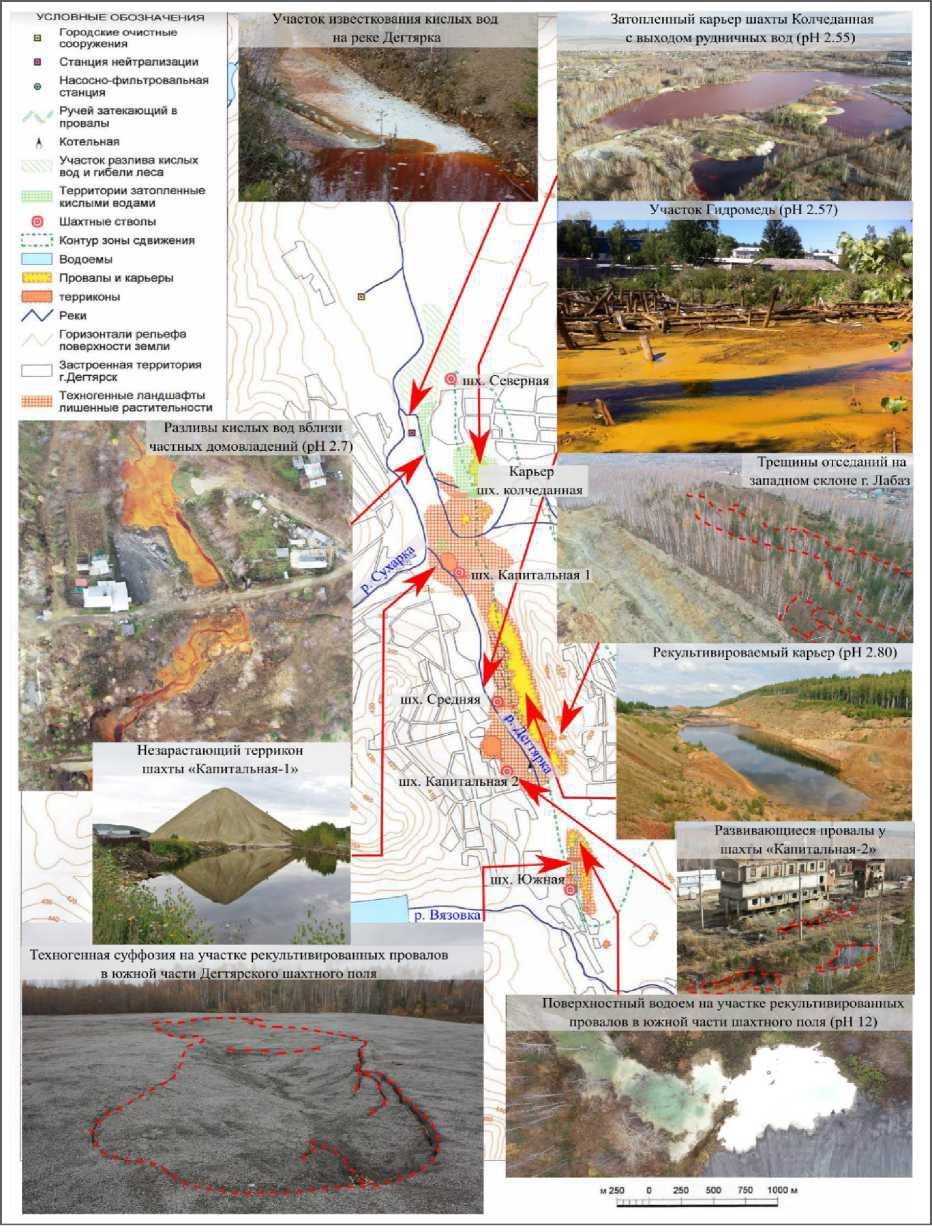

Основное природоохранное мероприятие на Дегтярском участке постэксплуатации представлено нейтрализацией кислого стока рек Исток и Дегтярка перед их слиянием и впадением в р. Ельчевку. Как показали визуальные наблюдения, выполненные при участии автора, природные ландшафты и почвы на территории Дегтярского рудника под влиянием техногенных мероприятий на стадии горных работ интенсивно изменены. Через 15-20 лет после остановки работ ландшафты, комплекс и активность протекающих природно- техногенных геологических процессов существенно не изменились. Например, на поверхности сохранились терриконы, заброшенные копры шахт, провалы, карьерные и

подотвальные озера и иные техногенные объекты (Рисунок). Почвенный покров восстановился не повсеместно, а там, где он был сохранен характеризуется малой мощностью (не более 10-15 см). По материалам инженерно-экологических изысканий А.И. Заболоцкого и К.А. Заболоцкого (2006), на большей части территории происходит формирование примитивного новообразованного профиля почв на перемещённых делювиальных и элювиальных глинах. Перемещенные почвы имеют молодой возраст и более лёгкий механический состав, следовательно, больше подвержены процессам эрозии и дефляции, так как растительный покров на них, как правило, имеет незначительное покрытие. Значительную часть площади занимают техногенные грунты, относящиеся к 3 классу опасности, непригодные для самозарастания (растительность отсутствует).

Интенсивная многолетняя горнодобывающая деятельность на территории рудника привела к активизации геомеханических и гидродинамических процессов, таких как сдвижение и обрушение горных пород, оползневые процессы на отвалах, затопление заброшенных открытых и подземных горных выработок, подтопление и заболачивание просевшей территории после заполнения воронки депрессии шахтного водоотлива. В текущий период на поверхности отвалов фиксируется активность процессов струйной эрозии, в бортах карьера – оползни, над подземными выработками - обрушения. Селитебная застройка города страдает от подтопления.

Фотодокументированы проявления вторичных процессов техногенной суффозии и заболачивания, например, на группе южных провалов. При закрытии рудника глубина провалов достигала 59,4 м. Их засыпка произведена отвальной породой с глиняного карьера и металлургическими шлаками в период 2010-2012 года. В 2014 году обнаружены крупные и мелкие групповые просадки с тенденцией к их слиянию. В 2019 году просадки техногенной суффозии продолжают медленно расширяться. Здесь же после затопления подземных полостей и засыпки провальных воронок произошло частичное восстановление поверхностного водоёма, вода в котором имеет аномальный щелочной состав (см. Рисунок). Гидродинамическая ситуации Дегтярского участка отличается перераспределением естественного водного баланса участка между поверхностным и подземным стоком в пользу последнего. Объем дренажных вод при работе рудника в среднем составлял около 5 тыс. м3/сут. Половина объема составляло поглощение поверхностных вод, включая транзитный сток рек Исток и Вязовка. Работами 2005 года (Вишняк А.И., Четверкин И.А.) оценен суммарный объем излива рудничных вод в количестве 2-4 тыс. м3/сут в период межени с

возрастанием до 15 тыс. м3/сут в паводок.

В целом, несмотря на определенный объем рекультивационных мероприятий, территория сохраняет в себе опасный потенциал, как с позиции активности провальных и иных геологических процессов или явлений, включая техногенную суффозию, так и загрязнения окружающей среды (подземных и поверхностных вод и т.п.).

В отличие от периода горной эксплуатации, на территории доминирует влияние природных факторов, которые проявляются своеобразно в нарушенных горными работами условиях. По результатам наблюдений территорию Дегтярского участка, как и любого другого участка постэксплуатации, целесообразно квалифицировать как опасный природно- техногенный объект.

Следуя рекомендациям [3], опасность - это «процесс, свойство или состояние определенных частей литосферы, гидросферы…, представляющих угрозу для людей (социальный риск), объектов экономики (физический и экономический риски) и (или) окружающей среды (экологический риск)». В литосфере возникают геологические опасности, проявляющиеся посредством опасных геологических процессов [4].

ФБГУ «Гидроспецгеология», филиал «Уральский региональный центр ГМСН», e-mail: kindler@gmsn-ural.ru

Аннотация: Комплексный анализ компонентов геологической среды в пределах Дегтярского участка показал активизацию опасных геологических процессов, даже с учётом полной остановки горных работ на территории. Несмотря на рекультивационные мероприятия, озвученная территория несет в себе опасный потенциал, который связан как с активностью провальных и иных геологических процессов или явлений, так и с точки зрения загрязнения окружающей среды.

В качестве инструмента оценки наличия и динамики протекающий процессов и реального отображения ситуации на отработанных рудниках авторами работы ранее была предложена форма хранения, накопления и обработки информации в виде четко структурированной системы логически связанных между собой таблиц, сгруппированных на соответствующие их параметрам блоки (формат реляционной базы данных). Таким образом, предполагаемая система является «паспортом» для территорий, подвергшихся горнорудному техногенезу.

При разработке данной системы все известные природно-техногенные геологические процессы объединены в 4-е группы. Для разработки перечня учетных параметров, для каждой из групп был проведен анализ многолетнего массива накопленных данных, с целью отбора только тех, которые имеют численную оценку, дающую возможность отслеживания наличия и динамики опасных геологических процессов в рамках изучаемой территории.

Ключевые слова: участок горнопромышленной постэксплуатации, опасный объект, геологическая опасность, Урал.

Рудники, согласно РД 07-291-99, представляют собой опасные производственные объекты горнодобывающего профиля. Участок постэксплуатации - это территория горнопромышленной разработки, включающая нарушенные и подработанные земли, на которых в текущее время остановлено горное производство и реализован некоторый объем рекультивационных мероприятий. В работе рассматривается вопрос: являются ли участки постэксплуатации унаследовано опасными или завершение горного производства приводит к стабилизации геоэкологического состояния земельного участка и участка недр. Вопрос рассмотрен на примере одного из более, чем 100 участков постэксплуатации Урала, расположенном в непосредственной близости от жилой застройки города Дегтярска Свердловской области.

Горнодобычные работы на Дегтярском руднике были прекращены в 1994 году. Отказ от дренажных мероприятий производился постепенно. В октябре 1998 г. произошел выход шахтных вод на северном фланге месторождения через выработки шахты «Колчеданная». При достижении уровня шахтных вод отметок поверхности земли сформировался их перелив из карьера в русло р. Исток [1].

Основное природоохранное мероприятие на Дегтярском участке постэксплуатации представлено нейтрализацией кислого стока рек Исток и Дегтярка перед их слиянием и впадением в р. Ельчевку. Как показали визуальные наблюдения, выполненные при участии автора, природные ландшафты и почвы на территории Дегтярского рудника под влиянием техногенных мероприятий на стадии горных работ интенсивно изменены. Через 15-20 лет после остановки работ ландшафты, комплекс и активность протекающих природно- техногенных геологических процессов существенно не изменились. Например, на поверхности сохранились терриконы, заброшенные копры шахт, провалы, карьерные и

подотвальные озера и иные техногенные объекты (Рисунок). Почвенный покров восстановился не повсеместно, а там, где он был сохранен характеризуется малой мощностью (не более 10-15 см). По материалам инженерно-экологических изысканий А.И. Заболоцкого и К.А. Заболоцкого (2006), на большей части территории происходит формирование примитивного новообразованного профиля почв на перемещённых делювиальных и элювиальных глинах. Перемещенные почвы имеют молодой возраст и более лёгкий механический состав, следовательно, больше подвержены процессам эрозии и дефляции, так как растительный покров на них, как правило, имеет незначительное покрытие. Значительную часть площади занимают техногенные грунты, относящиеся к 3 классу опасности, непригодные для самозарастания (растительность отсутствует).

Интенсивная многолетняя горнодобывающая деятельность на территории рудника привела к активизации геомеханических и гидродинамических процессов, таких как сдвижение и обрушение горных пород, оползневые процессы на отвалах, затопление заброшенных открытых и подземных горных выработок, подтопление и заболачивание просевшей территории после заполнения воронки депрессии шахтного водоотлива. В текущий период на поверхности отвалов фиксируется активность процессов струйной эрозии, в бортах карьера – оползни, над подземными выработками - обрушения. Селитебная застройка города страдает от подтопления.

Фотодокументированы проявления вторичных процессов техногенной суффозии и заболачивания, например, на группе южных провалов. При закрытии рудника глубина провалов достигала 59,4 м. Их засыпка произведена отвальной породой с глиняного карьера и металлургическими шлаками в период 2010-2012 года. В 2014 году обнаружены крупные и мелкие групповые просадки с тенденцией к их слиянию. В 2019 году просадки техногенной суффозии продолжают медленно расширяться. Здесь же после затопления подземных полостей и засыпки провальных воронок произошло частичное восстановление поверхностного водоёма, вода в котором имеет аномальный щелочной состав (см. Рисунок). Гидродинамическая ситуации Дегтярского участка отличается перераспределением естественного водного баланса участка между поверхностным и подземным стоком в пользу последнего. Объем дренажных вод при работе рудника в среднем составлял около 5 тыс. м3/сут. Половина объема составляло поглощение поверхностных вод, включая транзитный сток рек Исток и Вязовка. Работами 2005 года (Вишняк А.И., Четверкин И.А.) оценен суммарный объем излива рудничных вод в количестве 2-4 тыс. м3/сут в период межени с

возрастанием до 15 тыс. м3/сут в паводок.

В целом, несмотря на определенный объем рекультивационных мероприятий, территория сохраняет в себе опасный потенциал, как с позиции активности провальных и иных геологических процессов или явлений, включая техногенную суффозию, так и загрязнения окружающей среды (подземных и поверхностных вод и т.п.).

В отличие от периода горной эксплуатации, на территории доминирует влияние природных факторов, которые проявляются своеобразно в нарушенных горными работами условиях. По результатам наблюдений территорию Дегтярского участка, как и любого другого участка постэксплуатации, целесообразно квалифицировать как опасный природно- техногенный объект.

Следуя рекомендациям [3], опасность - это «процесс, свойство или состояние определенных частей литосферы, гидросферы…, представляющих угрозу для людей (социальный риск), объектов экономики (физический и экономический риски) и (или) окружающей среды (экологический риск)». В литосфере возникают геологические опасности, проявляющиеся посредством опасных геологических процессов [4].

Рисунок 1. Схема расположения техногенных и природно-техногенных объектов на Дегтярском участке постэксплуатации и фотодокументация 2019 г.

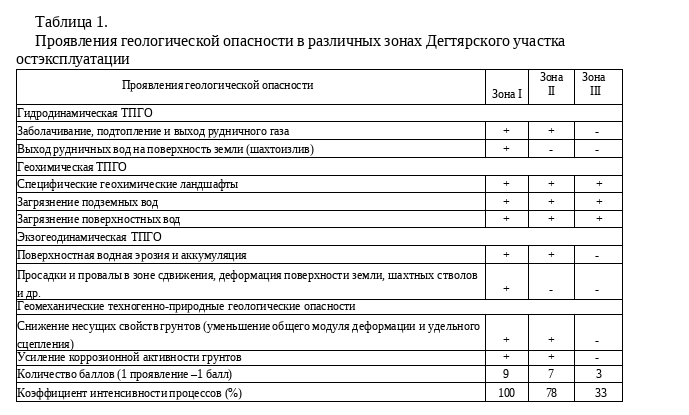

По факторам воздействия геологическая опасность на участке постэксплуатации классифицируется как техноприродная. На рассматриваемом объекте показано [2], что геологическая техноприродная опасность (ТПГО) носит очевидный полигенетический характер и может быть сгруппирована по направлениям воздействия на: гидродинамическую, геохимическую, экзогеодинамическую, геомеханическую. Плотность их проявления ограничена зонами (Таблица).

Внутренняя зона (I) выделяется в границах горного отвода там, где степень техногенного преобразования ландшафта и массива горных пород максимальна, что способствует высокой концентрации геологической техноприродной опасности (100%).

Внешняя зона (II) от границы горного отвода до контура депрессионной воронки. Главный вид техногенной нарушенности, представлен измененным водным балансом территории (78%). Замыкающая зона (III) от границы контура депрессионной воронки до участков, где еще фиксируется остаточное влияние рудника (33%)

По факторам воздействия геологическая опасность на участке постэксплуатации классифицируется как техноприродная. На рассматриваемом объекте показано [2], что геологическая техноприродная опасность (ТПГО) носит очевидный полигенетический характер и может быть сгруппирована по направлениям воздействия на: гидродинамическую, геохимическую, экзогеодинамическую, геомеханическую. Плотность их проявления ограничена зонами (Таблица).

Внутренняя зона (I) выделяется в границах горного отвода там, где степень техногенного преобразования ландшафта и массива горных пород максимальна, что способствует высокой концентрации геологической техноприродной опасности (100%).

Внешняя зона (II) от границы горного отвода до контура депрессионной воронки. Главный вид техногенной нарушенности, представлен измененным водным балансом территории (78%). Замыкающая зона (III) от границы контура депрессионной воронки до участков, где еще фиксируется остаточное влияние рудника (33%)

Литература

1. Елохина С.Н. Техногенез затопленных рудников Урала. Автореф. Дисс. на соиск. уч. ст. д. г–м.н. Екатеринбург УГГУ. 2014.

2. Елохина С.Н. Техноприродные опасности на затопленных рудниках Урала // Изв. ВУЗов «Горный журнал». - 2005. № 3. С. 120-127.

3. Природные опасности России. Том 6. Оценка и управление природными рисками / Под ред. А.Л. Рогозина. - М.: Издательская фирма «КРУК». 2003. – 320 с.

4. Природные опасности России. Экзогенные геологические опасности. Тематический том / Под ред. В.М Кутепова, А.И. Шеко - М., Изд. Фирма «КРУК». 2002. 348 с.

1. Елохина С.Н. Техногенез затопленных рудников Урала. Автореф. Дисс. на соиск. уч. ст. д. г–м.н. Екатеринбург УГГУ. 2014.

2. Елохина С.Н. Техноприродные опасности на затопленных рудниках Урала // Изв. ВУЗов «Горный журнал». - 2005. № 3. С. 120-127.

3. Природные опасности России. Том 6. Оценка и управление природными рисками / Под ред. А.Л. Рогозина. - М.: Издательская фирма «КРУК». 2003. – 320 с.

4. Природные опасности России. Экзогенные геологические опасности. Тематический том / Под ред. В.М Кутепова, А.И. Шеко - М., Изд. Фирма «КРУК». 2002. 348 с.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации