А.В. Сократов

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, adrian.sokratov@mail.ru

Аннотация: Приведена краткая сравнительная характеристика саами, эвенков и чукчей в контексте их опыта адаптации к изменениям климата. Выявлено, что главным инструментом адаптации для КМНС служит миграция, смена типа хозяйствования и переход к кочевому или оседлому (то есть иному) образу жизни.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, ведение традиционного хозяйства, традиционное природопользование, миграция, глобальные климатические изменения.

Целью данной работы является обобщение основных способов адаптации КМНС к изменению климата. Цель была достигнута путем обобщения и анализа уже существующих научных статей по смежным темам.

В современном мире все большее внимание уделяется вопросам экологической устойчивости Земли, а в частности проблеме адаптации к глобальным изменениям климата. В Арктической Зоне Российской Федерации (АЗРФ) на изменение среднегодовых температур существенное влияние оказывают: движение воздушных масс, вертикальный тепло- и влагообмен в пределах биосферы, радиационный форсинг парниковых газов и аэрозолей естественного и антропогенного происхождения [5]. С 1990 по 2022 годы в период покрытия Северного Ледовитого океана льдом (с октября по апрель) повышение температур в Заполярье (70-90о с. ш.) в среднем составило 4,2 Со [5].

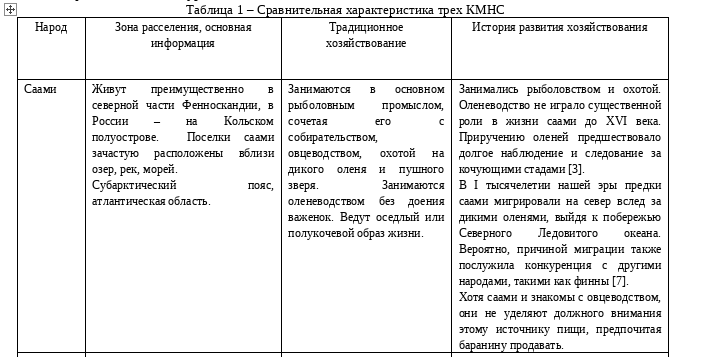

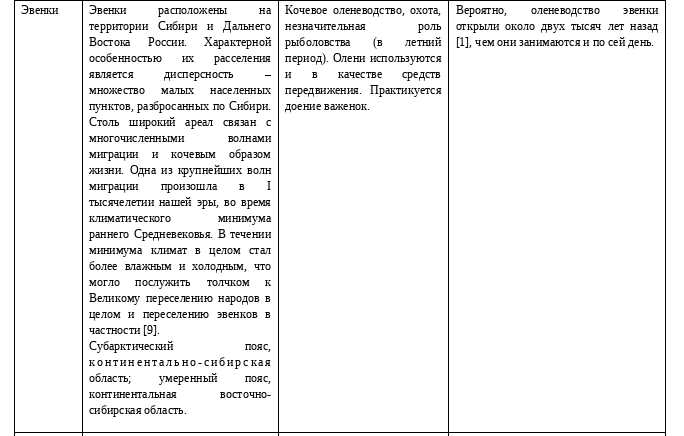

К быстро сменяющимся условиям сложнее всего приспособиться коренным малочисленным народам Севера, ведь они наиболее уязвимы к каким-либо изменениям в процессах окружающей среды, так как основу их жизнедеятельности составляют блага, получаемые через традиционное хозяйствование. В нашей работе речь пойдет о саами, эвенках и береговых чукчах. Эти народы используют различные методы адаптации, которые позволили им просуществовать вплоть до современности. Изучая опыт адаптации КМНС к изменениям климата, можно обозначить конкретные тенденции в будущих преобразованиях способов ведения традиционного природопользования коренными малочисленными народами Севера.

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, adrian.sokratov@mail.ru

Аннотация: Приведена краткая сравнительная характеристика саами, эвенков и чукчей в контексте их опыта адаптации к изменениям климата. Выявлено, что главным инструментом адаптации для КМНС служит миграция, смена типа хозяйствования и переход к кочевому или оседлому (то есть иному) образу жизни.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, ведение традиционного хозяйства, традиционное природопользование, миграция, глобальные климатические изменения.

Целью данной работы является обобщение основных способов адаптации КМНС к изменению климата. Цель была достигнута путем обобщения и анализа уже существующих научных статей по смежным темам.

В современном мире все большее внимание уделяется вопросам экологической устойчивости Земли, а в частности проблеме адаптации к глобальным изменениям климата. В Арктической Зоне Российской Федерации (АЗРФ) на изменение среднегодовых температур существенное влияние оказывают: движение воздушных масс, вертикальный тепло- и влагообмен в пределах биосферы, радиационный форсинг парниковых газов и аэрозолей естественного и антропогенного происхождения [5]. С 1990 по 2022 годы в период покрытия Северного Ледовитого океана льдом (с октября по апрель) повышение температур в Заполярье (70-90о с. ш.) в среднем составило 4,2 Со [5].

К быстро сменяющимся условиям сложнее всего приспособиться коренным малочисленным народам Севера, ведь они наиболее уязвимы к каким-либо изменениям в процессах окружающей среды, так как основу их жизнедеятельности составляют блага, получаемые через традиционное хозяйствование. В нашей работе речь пойдет о саами, эвенках и береговых чукчах. Эти народы используют различные методы адаптации, которые позволили им просуществовать вплоть до современности. Изучая опыт адаптации КМНС к изменениям климата, можно обозначить конкретные тенденции в будущих преобразованиях способов ведения традиционного природопользования коренными малочисленными народами Севера.

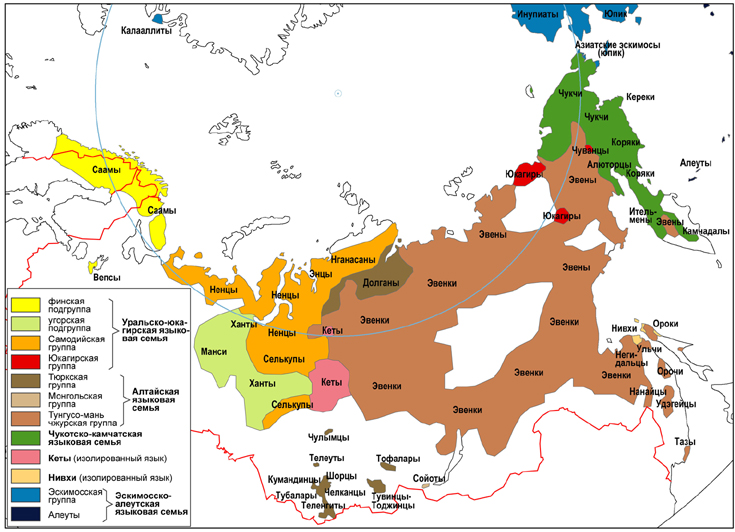

Рисунок 1 – Территория расселения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Группировка народов по принадлежности языковым семьям [8].

Человек давно заселил территории современной Карелии (9 тыс. лет назад) и пространства Средней и Восточной Сибири (около 40 тыс. лет назад). С тех пор сменилось несколько климатических стадий эпохи голоцена (пребореальный, бореальный, атлантический, суббореальный и субатлантический). Адаптируясь к постоянным изменениям климата, каждый народ выработал свой подход к выживанию. Саами оседлы и добывают пропитание в основном рыболовством, эвенки являются охотниками и оленеводами тайги, береговые чукчи – охотники на морского зверя. Каким образом саами, эвенки и чукчи подстраивались под условия окружающей среды показано в сравнительной таблице.

Суровые климатические условия требуют от проживающих на территории АЗРФ народов многовековой адаптации и перестройки гомеостатических систем организма, то есть можно говорить об уникальных адаптациях этих народов на физиологическом уровне [4]. Арктический климат формирует у КМНС острую потребность в регулярном потреблении традиционной пищи: рыба, оленина, китовое мясо, свежая кровь и т. д. Данный рацион позволяет закрывать потребность в различных витаминах, минералах, аминокислотах [6]. Например, хоть саами и знакомы с овцеводством, баранина не является для них хоть сколько-нибудь важным источником пищи [3]. Этот пример дает представление об адаптации КМНС к изменениям климата не только на поведенческом, но и на физиологическом уровнях.

Человек давно заселил территории современной Карелии (9 тыс. лет назад) и пространства Средней и Восточной Сибири (около 40 тыс. лет назад). С тех пор сменилось несколько климатических стадий эпохи голоцена (пребореальный, бореальный, атлантический, суббореальный и субатлантический). Адаптируясь к постоянным изменениям климата, каждый народ выработал свой подход к выживанию. Саами оседлы и добывают пропитание в основном рыболовством, эвенки являются охотниками и оленеводами тайги, береговые чукчи – охотники на морского зверя. Каким образом саами, эвенки и чукчи подстраивались под условия окружающей среды показано в сравнительной таблице.

Суровые климатические условия требуют от проживающих на территории АЗРФ народов многовековой адаптации и перестройки гомеостатических систем организма, то есть можно говорить об уникальных адаптациях этих народов на физиологическом уровне [4]. Арктический климат формирует у КМНС острую потребность в регулярном потреблении традиционной пищи: рыба, оленина, китовое мясо, свежая кровь и т. д. Данный рацион позволяет закрывать потребность в различных витаминах, минералах, аминокислотах [6]. Например, хоть саами и знакомы с овцеводством, баранина не является для них хоть сколько-нибудь важным источником пищи [3]. Этот пример дает представление об адаптации КМНС к изменениям климата не только на поведенческом, но и на физиологическом уровнях.

Народы, проживающие в разных климатических условиях, не всегда адаптировались к изменениям климата по-разному. Основным способом адаптации у большинства народов являлась миграция или переход к полу- или полностью кочевому образу жизни. Каждый из рассматриваемых народов так или иначе мигрировал в период климатического минимума раннего Средневековья. Примечательно, что чукчи и саами мигрировали на север, а не на юг; это связано с движением оленьих стад и расположением морского побережья. Народы, живущие в более суровых условиях и чей быт больше завязан на оленеводстве, практикуют доение важенок. Народы, долгое время проживающие на территории с суровым климатом, адаптируются к жизни на севере на физиологическом уровне.

Данная работа лишь поверхностно описывает основные методы адаптации КМНС к изменениям климата (миграция, смена типа хозяйствования, переход к кочевому или оседлому образу жизни), не анализируя причинно-следственные связи в способах адаптации этих народов. Важно помнить о взаимосвязи всех коренных малочисленных народов Севера друг с другом: небольшие перемены в одной местности могут дать толчок к миграции нескольких десятков тысяч человек из разных народов, занимающих разные «экологические ниши» в сфере ведения хозяйствования. Система взаимоотношений и взаимозависимости в способах адаптации КМНС к изменениям климата сложна и требует более углубленного изучения.

Литература

1. Варламов, А. Н. Специфика историзма в фольклоре эвенков: монография / А. Н. Варламов; под редакцией Г. И. Варламовой. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 308 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151659 (дата обращения: 12.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Вдовин, И. С. Очерки истории и этнографии чукчей / И. С. Вдовин – М.: Наука, 1965. – 403 с.

3. Волков, Н. Н. Российские саамы: историко-этнографические очерки / Н. Н. Волков – Санкт-Петербург: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Саамский институт, 1996. – 106 с.

4. Гудков, А. Б. Эколого-физиологическая характеристика климатических факторов севера / А. Б. Гудков, О. Н. Попова, Н. Б. Лукманова // Экология человека – 2012. – № 1. С. 12–17.

5. Логинов, В.Ф. Роль различных факторов в арктическом усилении потепления климата / В. Ф. Логинов // Гидросфера. Опасные процессы и явления. – 2023. – № 1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/350609 (дата обращения: 22.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Роббек, Н. С. Роль оленины в питании коренного населения севера / Н.С. Роббек, А.И. Барашкова, А.Д. Решетников, Т. Д. Румянцева, Р. Г. Саввин // Аграрный вестник Урала. – 2015. – № 9. – С. 25-31. –Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297176 (дата обращения: 12.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Саамы в Финляндии. – Кемиярви: А/О «Ларин Пайнотуоте». Публикация Саамского народного собрания, 1999 – 12 с.

8. Территория расселения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Группировка народов по принадлежности языковым семьям [Электронный ресурс]: проект ANSIPRA / Arctic Network for the Support of the Indigenous Peoples of the Russian Arctic – Режим доступа: https://ansipra.npolar.no, свободный (дата обращения: 13.10.2024).

9. Туголуков, В. А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири / В. А. Туголуков – М.: Наука. – 1985. – 286 с.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Данная работа лишь поверхностно описывает основные методы адаптации КМНС к изменениям климата (миграция, смена типа хозяйствования, переход к кочевому или оседлому образу жизни), не анализируя причинно-следственные связи в способах адаптации этих народов. Важно помнить о взаимосвязи всех коренных малочисленных народов Севера друг с другом: небольшие перемены в одной местности могут дать толчок к миграции нескольких десятков тысяч человек из разных народов, занимающих разные «экологические ниши» в сфере ведения хозяйствования. Система взаимоотношений и взаимозависимости в способах адаптации КМНС к изменениям климата сложна и требует более углубленного изучения.

Литература

1. Варламов, А. Н. Специфика историзма в фольклоре эвенков: монография / А. Н. Варламов; под редакцией Г. И. Варламовой. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 308 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151659 (дата обращения: 12.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Вдовин, И. С. Очерки истории и этнографии чукчей / И. С. Вдовин – М.: Наука, 1965. – 403 с.

3. Волков, Н. Н. Российские саамы: историко-этнографические очерки / Н. Н. Волков – Санкт-Петербург: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Саамский институт, 1996. – 106 с.

4. Гудков, А. Б. Эколого-физиологическая характеристика климатических факторов севера / А. Б. Гудков, О. Н. Попова, Н. Б. Лукманова // Экология человека – 2012. – № 1. С. 12–17.

5. Логинов, В.Ф. Роль различных факторов в арктическом усилении потепления климата / В. Ф. Логинов // Гидросфера. Опасные процессы и явления. – 2023. – № 1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/350609 (дата обращения: 22.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Роббек, Н. С. Роль оленины в питании коренного населения севера / Н.С. Роббек, А.И. Барашкова, А.Д. Решетников, Т. Д. Румянцева, Р. Г. Саввин // Аграрный вестник Урала. – 2015. – № 9. – С. 25-31. –Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297176 (дата обращения: 12.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Саамы в Финляндии. – Кемиярви: А/О «Ларин Пайнотуоте». Публикация Саамского народного собрания, 1999 – 12 с.

8. Территория расселения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Группировка народов по принадлежности языковым семьям [Электронный ресурс]: проект ANSIPRA / Arctic Network for the Support of the Indigenous Peoples of the Russian Arctic – Режим доступа: https://ansipra.npolar.no, свободный (дата обращения: 13.10.2024).

9. Туголуков, В. А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири / В. А. Туголуков – М.: Наука. – 1985. – 286 с.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации