Калимуллина Г.И.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань; ООО «ЭкоЛидер», г. Казань; tanasik.com@mail.ru

Аннотация: В статье подробно описана новая методика определения береговой линии водных объектов с целью их постановки на государственный кадастровый учет. В основу методики положен анализ разновременных и разносезонных материалов дистанционного зондирования Земли. Определение границ выполнено средствами цифрового моделирования рельефа и геоинформационного картографирования.

Ключевые слова: водный объект, береговая линия, кадастровый учет, дистанционное зондирование Земли, цифровая модель рельефа.

Водное право имеет долгую историю, поскольку еще на ранних этапах существования человеческой цивилизации люди начали задумываться о состоянии водных объектов и применяли некоторые формы правового регулирования (1). Водные объекты очень важны, так как вода – это наиболее часто используемый человеком ресурс, поэтому их защита – важная и первостепенная задача. Защищать водные объекты и прилегающие к ним земли необходимо от загрязнения и засорения, деградации, истощения их вод. Реализовывается эта защита путем установления охранных зон вблизи водных объектов с ограниченной хозяйственной деятельностью, а также путем определения точного положения границы водного объекта для исключения захвата береговой линии. Самое важное в этом деле, чтобы зоны и береговая линия были поставлены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на государственный кадастровый учет (ГКУ), чтобы закрепить и зарегулировать

земельные отношения около водного объекта.

Основой установления границы водного объекта является Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2016 г. №377 «Об утверждении правил определения местоположения береговой линии...» (2). Береговая линия реки, ручья, канала, озера и обводненного карьера рассчитывается по среднему многолетнему уровню вод за безледный период. Однако ни в одном из нормативных документов не оговорено какими именно способами и методами устанавливать границы.

В последнее время активно развиваются технологии космического зондирования и автоматизированная обработка их материалов, причем большое внимание стало уделяться изучению геосистем и их компонентов, в том числе водным объектам. Сейчас космические снимки используют для мониторинга опасных гидрологических явлений или периодических изменений характеристик водных объектов.

В данной работе представлена универсальная методика определения береговых линий водных объектов на основе разновременных данных дистанционного зондирования Земли с возможностью постановки границ на ГКУ. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день опубликованные результаты выполнения подобных работ в отечественной литературе отсутствуют.

Для установления местоположения береговой линии применяется картометрический способ определения координат границы водного объекта с использованием актуального картографического материала наиболее крупного масштаба, а также данных дистанционного зондирования Земли, имеющихся в отношении соответствующей территории в федеральном или ведомственных картографо- геодезических фондах. (2) Однако, в указанных фондах формируются архивы панхроматических аэрофотоснимков. На таких снимках отсутствуют сведения о спектральной яркости объектов и, таким образом, сами снимки для массового автоматизированного дешифрирования береговых линий практически непригодны. Кроме того, следует иметь в виду, что в фондах Росреестра фактически отсутствуют разновременные изображения одной и той же территории за длительный период. По существующим требованиям к обновлению топографических карт периодичность аэрофотосъёмки, как основного источника исходных сведений для такого обновления, составляет 10-25 лет в зависимости от степени освоенности территории. Подытоживая сказанное, можно сделать следующий вывод: имеющиеся на территорию РФ официальные материалы дистанционного зондирования Земли не могут быть использованы для решения поставленной задачи.

В данной работе для оценки многолетних колебаний уровней воды и связанных с ними смещений береговых линий использованы разновременные снимки, полученные со спутников Landsat (3). Разрешающая способность снимков Landsat составляет 15 м в панхроматическом и 30 м в мультиспектральном канале.

Для исследуемого водного объекта подбирается комплект разносезонных снимков, охватывающих все фазы водного режима безледного периода (от многоводных до маловодных) за как можно бóльший период. При подборе снимков на акваторию конкретного водного объекта неизбежно происходит отсев большинства снимков по условиям облачности и качества изображения; на практике обычно удается составить комплект из не более чем 15–20 разновременных снимков, пригодных для обработки.

Дальнейшая работа может производиться в любом ГИС-пакете, предусмотренном для обработки снимков. В исследовании использовалась программа ERDAS Imagine. Выбор именно этого продукта основывался на том факте, что на сегодняшний день ERDAS Imagine лидирует среди используемых в мире программных средств обработки изображений.

Для выполнения процедуры синтезирования выбирают 3 зональных изображения, которые рассматривают как красную, зеленую и синюю составляющую палитры RGB. Изображения преобразовываются путем цветового синтеза в сочетании 7 (Red), 5 (Green) и 4 (Blue) каналов для снимков Landsat 7 ETM+, 7 (Red), 6 (Green) и 5 (Blue) – для Landsat 8 OLI. Получаемое цветное изображение способствует лучшей идентификации объектов съемки (4).

Зачастую, исследуемая территория захватывает не один снимок, а два и более, особенно это бывает при большой области интереса. В таких случаях сшивается мозаика. В области перекрытия снимков вычисляется среднее значение яркостей пикселей, расположенных один над другим

На этапе синтезирования снимки имеют невысокое тридцатиметровое разрешение. Для улучшения снимка, необходимо использовать 8-ой панхроматический канал с более высоким разрешением в 15 м. В ERDAS Imagine возможно слияние разрешений, в результате которых снимок становится более четкий.

Дешифрирование водных объектов проводится на основе метода автономной кластеризации ISODATA. Кластеризация представляет собой разбиение пикселов изображения по классам в соответствии с отражательной способностью каждого из них. В параметрах задается число классов, максимальное количества итераций и порог сходимости. В последующем производится наложение классифицированного изображения на исходный снимок и экспертное определение тех классов, которые соответствуют водной поверхности.

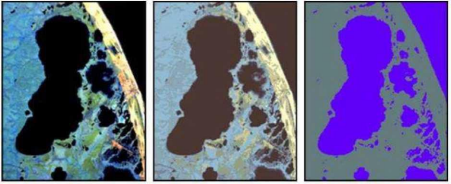

На завершающем этапе переклассификации классам, соответствующим водной поверхности, присваивается код «1», всем остальным классам – код «0» (Рисунок).

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань; ООО «ЭкоЛидер», г. Казань; tanasik.com@mail.ru

Аннотация: В статье подробно описана новая методика определения береговой линии водных объектов с целью их постановки на государственный кадастровый учет. В основу методики положен анализ разновременных и разносезонных материалов дистанционного зондирования Земли. Определение границ выполнено средствами цифрового моделирования рельефа и геоинформационного картографирования.

Ключевые слова: водный объект, береговая линия, кадастровый учет, дистанционное зондирование Земли, цифровая модель рельефа.

Водное право имеет долгую историю, поскольку еще на ранних этапах существования человеческой цивилизации люди начали задумываться о состоянии водных объектов и применяли некоторые формы правового регулирования (1). Водные объекты очень важны, так как вода – это наиболее часто используемый человеком ресурс, поэтому их защита – важная и первостепенная задача. Защищать водные объекты и прилегающие к ним земли необходимо от загрязнения и засорения, деградации, истощения их вод. Реализовывается эта защита путем установления охранных зон вблизи водных объектов с ограниченной хозяйственной деятельностью, а также путем определения точного положения границы водного объекта для исключения захвата береговой линии. Самое важное в этом деле, чтобы зоны и береговая линия были поставлены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на государственный кадастровый учет (ГКУ), чтобы закрепить и зарегулировать

земельные отношения около водного объекта.

Основой установления границы водного объекта является Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2016 г. №377 «Об утверждении правил определения местоположения береговой линии...» (2). Береговая линия реки, ручья, канала, озера и обводненного карьера рассчитывается по среднему многолетнему уровню вод за безледный период. Однако ни в одном из нормативных документов не оговорено какими именно способами и методами устанавливать границы.

В последнее время активно развиваются технологии космического зондирования и автоматизированная обработка их материалов, причем большое внимание стало уделяться изучению геосистем и их компонентов, в том числе водным объектам. Сейчас космические снимки используют для мониторинга опасных гидрологических явлений или периодических изменений характеристик водных объектов.

В данной работе представлена универсальная методика определения береговых линий водных объектов на основе разновременных данных дистанционного зондирования Земли с возможностью постановки границ на ГКУ. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день опубликованные результаты выполнения подобных работ в отечественной литературе отсутствуют.

Для установления местоположения береговой линии применяется картометрический способ определения координат границы водного объекта с использованием актуального картографического материала наиболее крупного масштаба, а также данных дистанционного зондирования Земли, имеющихся в отношении соответствующей территории в федеральном или ведомственных картографо- геодезических фондах. (2) Однако, в указанных фондах формируются архивы панхроматических аэрофотоснимков. На таких снимках отсутствуют сведения о спектральной яркости объектов и, таким образом, сами снимки для массового автоматизированного дешифрирования береговых линий практически непригодны. Кроме того, следует иметь в виду, что в фондах Росреестра фактически отсутствуют разновременные изображения одной и той же территории за длительный период. По существующим требованиям к обновлению топографических карт периодичность аэрофотосъёмки, как основного источника исходных сведений для такого обновления, составляет 10-25 лет в зависимости от степени освоенности территории. Подытоживая сказанное, можно сделать следующий вывод: имеющиеся на территорию РФ официальные материалы дистанционного зондирования Земли не могут быть использованы для решения поставленной задачи.

В данной работе для оценки многолетних колебаний уровней воды и связанных с ними смещений береговых линий использованы разновременные снимки, полученные со спутников Landsat (3). Разрешающая способность снимков Landsat составляет 15 м в панхроматическом и 30 м в мультиспектральном канале.

Для исследуемого водного объекта подбирается комплект разносезонных снимков, охватывающих все фазы водного режима безледного периода (от многоводных до маловодных) за как можно бóльший период. При подборе снимков на акваторию конкретного водного объекта неизбежно происходит отсев большинства снимков по условиям облачности и качества изображения; на практике обычно удается составить комплект из не более чем 15–20 разновременных снимков, пригодных для обработки.

Дальнейшая работа может производиться в любом ГИС-пакете, предусмотренном для обработки снимков. В исследовании использовалась программа ERDAS Imagine. Выбор именно этого продукта основывался на том факте, что на сегодняшний день ERDAS Imagine лидирует среди используемых в мире программных средств обработки изображений.

Для выполнения процедуры синтезирования выбирают 3 зональных изображения, которые рассматривают как красную, зеленую и синюю составляющую палитры RGB. Изображения преобразовываются путем цветового синтеза в сочетании 7 (Red), 5 (Green) и 4 (Blue) каналов для снимков Landsat 7 ETM+, 7 (Red), 6 (Green) и 5 (Blue) – для Landsat 8 OLI. Получаемое цветное изображение способствует лучшей идентификации объектов съемки (4).

Зачастую, исследуемая территория захватывает не один снимок, а два и более, особенно это бывает при большой области интереса. В таких случаях сшивается мозаика. В области перекрытия снимков вычисляется среднее значение яркостей пикселей, расположенных один над другим

На этапе синтезирования снимки имеют невысокое тридцатиметровое разрешение. Для улучшения снимка, необходимо использовать 8-ой панхроматический канал с более высоким разрешением в 15 м. В ERDAS Imagine возможно слияние разрешений, в результате которых снимок становится более четкий.

Дешифрирование водных объектов проводится на основе метода автономной кластеризации ISODATA. Кластеризация представляет собой разбиение пикселов изображения по классам в соответствии с отражательной способностью каждого из них. В параметрах задается число классов, максимальное количества итераций и порог сходимости. В последующем производится наложение классифицированного изображения на исходный снимок и экспертное определение тех классов, которые соответствуют водной поверхности.

На завершающем этапе переклассификации классам, соответствующим водной поверхности, присваивается код «1», всем остальным классам – код «0» (Рисунок).

Рисунок. Пример выделения водных объектов методом ISODATA (Слева направо: исходный снимок, результат кластеризации, тематический растр)

Полученный тематический растр конвертируется в векторный формат, все лишние объекты удаляются, остаются только интересующие водные объекты. Затем векторный слой сглаживается (подвергается генерализации) для устранения «пиксельной» структуры.

Таким образом для всех исследуемых объектов строятся береговые линии, каждая из которых фиксирует положение берега в одну из дат той части года, когда водный объект не покрыт льдом, за многолетний период. Полученные береговые линии для нахождения отметок уровня накладываются в последующем на цифровую модель рельефа (ЦМР), построенную на вдольбереговые участки озерных котловин. В настоящем исследовании исходными сведениями для составления ЦМР послужили данные радиолокационной съёмки со спутника SRTM 1-Arc. По своим масштабным возможностям модель очень близка к топографическим картам масштаба 1:25 000. Из всех доступных нам источников сведений о рельефе этот - самый детальный.

Путем наложения на ЦМР полученных с разновременных космических снимков береговых линий озер для последних вычисляется уровень на дату залета. В последующем по ряду суточных значений уровней воды определяется средний уровень, который принимается в качестве искомого среднего многолетнего уровня воды за безледный период.

Для оценки правильности полученных результатов необходимо оценить графики связи между уровнем воды в озере и площадью озерной акватории на отдельные даты. График должен иметь вид возрастающей прямой. По графику отсеиваются такие снимки, которые заметно дальше лежат от усредняющей прямой – это могут быть либо ошибочные снимки, либо ошибки в дешифрировании.

После определения береговых линий необходимо разместить опорные точки по границе исследуемых водных объектов. В качестве опорных точек приняты узловые повороты (изменения направления) береговой линии. Общее количество точек должно обеспечивать среднюю плотность расстановки одной точки через каждые 2–2,5 м длины берега.

В результате выполнения работ по определению местоположения береговой линии осуществляется описание ее местоположения, подготавливается каталог координат опорных точек и формируется пояснительная записка с учетом требований, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Эти требования сформулированы в Приказе Минэкономразвития № 164 «Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии…» (5).

Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта) осуществляется в бумажном и электронном виде (в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных). Однако в настоящее время XML схема не сформирована, используемая для формирования XML-документов, для внесения в ЕГРН береговых линий, и находится на стадии разработки с 27 мая 2016 г. (6). Результаты работ по установлению местоположения береговой линии (границы водного объекта) направляются их заказчиком в месячный срок со дня завершения таких работ в орган государственной власти, осуществляющий установление местоположения соответствующей береговой линии. Местоположение береговой линии (границы водного объекта) считается определенным со дня внесения сведений о местоположении береговой линии (границы водного объекта) в ЕГРН (2).

Методика, представленная в работе, может стать основой для создания одной из законодательно утвержденной процедуры определения границ водных объектов с целью постановки на государственный кадастровый учет.

Все исходные данные и материалы, полученные в ходе работ, по своему качеству позволяют определить границы водных объектов с точностью, необходимой для их внесения в Государственный водный реестр и для постановки на государственный кадастровый учет.

В дальнейшем разработанная методика может быть использована в схожих технических работах, целью которых является определение границ объектов, например, лесных массивов, болот и других.

Литература

1. Сиваков Д.О. Водное право: учебно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2007. 262 с.

2. Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов: постановление Правительства РФ от 29 апреля 2016 г. №377 // Собрание законодательства РФ. – 2016. - №19.

3. EarthExplorer. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey: official site, 2017. URL адрес: https://earthexplorer.usgs. gov (дата обращения 17.12.2018).

4. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений/Дистанционное зондирование и географические информационные системы. Под ред. А.М.Берлянта. - М.:Научнй мир, 2003. - 168 с., с. цв. вкл.

5. Приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. №164 Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2016. – №24. 6. РОСРЕЕСТР, 2007 – URL: https://rosreestr.ru/site (дата обращения 17.12.2018).

Полученный тематический растр конвертируется в векторный формат, все лишние объекты удаляются, остаются только интересующие водные объекты. Затем векторный слой сглаживается (подвергается генерализации) для устранения «пиксельной» структуры.

Таким образом для всех исследуемых объектов строятся береговые линии, каждая из которых фиксирует положение берега в одну из дат той части года, когда водный объект не покрыт льдом, за многолетний период. Полученные береговые линии для нахождения отметок уровня накладываются в последующем на цифровую модель рельефа (ЦМР), построенную на вдольбереговые участки озерных котловин. В настоящем исследовании исходными сведениями для составления ЦМР послужили данные радиолокационной съёмки со спутника SRTM 1-Arc. По своим масштабным возможностям модель очень близка к топографическим картам масштаба 1:25 000. Из всех доступных нам источников сведений о рельефе этот - самый детальный.

Путем наложения на ЦМР полученных с разновременных космических снимков береговых линий озер для последних вычисляется уровень на дату залета. В последующем по ряду суточных значений уровней воды определяется средний уровень, который принимается в качестве искомого среднего многолетнего уровня воды за безледный период.

Для оценки правильности полученных результатов необходимо оценить графики связи между уровнем воды в озере и площадью озерной акватории на отдельные даты. График должен иметь вид возрастающей прямой. По графику отсеиваются такие снимки, которые заметно дальше лежат от усредняющей прямой – это могут быть либо ошибочные снимки, либо ошибки в дешифрировании.

После определения береговых линий необходимо разместить опорные точки по границе исследуемых водных объектов. В качестве опорных точек приняты узловые повороты (изменения направления) береговой линии. Общее количество точек должно обеспечивать среднюю плотность расстановки одной точки через каждые 2–2,5 м длины берега.

В результате выполнения работ по определению местоположения береговой линии осуществляется описание ее местоположения, подготавливается каталог координат опорных точек и формируется пояснительная записка с учетом требований, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Эти требования сформулированы в Приказе Минэкономразвития № 164 «Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии…» (5).

Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта) осуществляется в бумажном и электронном виде (в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных). Однако в настоящее время XML схема не сформирована, используемая для формирования XML-документов, для внесения в ЕГРН береговых линий, и находится на стадии разработки с 27 мая 2016 г. (6). Результаты работ по установлению местоположения береговой линии (границы водного объекта) направляются их заказчиком в месячный срок со дня завершения таких работ в орган государственной власти, осуществляющий установление местоположения соответствующей береговой линии. Местоположение береговой линии (границы водного объекта) считается определенным со дня внесения сведений о местоположении береговой линии (границы водного объекта) в ЕГРН (2).

Методика, представленная в работе, может стать основой для создания одной из законодательно утвержденной процедуры определения границ водных объектов с целью постановки на государственный кадастровый учет.

Все исходные данные и материалы, полученные в ходе работ, по своему качеству позволяют определить границы водных объектов с точностью, необходимой для их внесения в Государственный водный реестр и для постановки на государственный кадастровый учет.

В дальнейшем разработанная методика может быть использована в схожих технических работах, целью которых является определение границ объектов, например, лесных массивов, болот и других.

Литература

1. Сиваков Д.О. Водное право: учебно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2007. 262 с.

2. Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов: постановление Правительства РФ от 29 апреля 2016 г. №377 // Собрание законодательства РФ. – 2016. - №19.

3. EarthExplorer. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey: official site, 2017. URL адрес: https://earthexplorer.usgs. gov (дата обращения 17.12.2018).

4. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений/Дистанционное зондирование и географические информационные системы. Под ред. А.М.Берлянта. - М.:Научнй мир, 2003. - 168 с., с. цв. вкл.

5. Приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. №164 Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2016. – №24. 6. РОСРЕЕСТР, 2007 – URL: https://rosreestr.ru/site (дата обращения 17.12.2018).

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации