Алеева Р.Н., Степанов А.В. , Щерба В.А.

МГРИ, rinataal96@mail.ru, anton.stepanov97@mail.ru, shcherba_va@mail.ru

Аннотация

и статье изучается проблема, касающаяся выбросов парниковых газов, указываются основные источники и структура выбросов этих газов в различных сферах антропогенной деятельности в России. Приведена характеристика неблагоприятных последствий, вызванных поступлениями парниковых газов в атмосферу, а также намечены возможные пути минимизации негативного воздействия этих газов.

Ключевые слова

Парниковые газы, эмиссия парниковых газов, углекислый газ, метан, атмосфера, Парижское соглашение, Рамочная конвенция.

Согласно Парижскому соглашению в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанному в 2016 году, обязательства по уменьшению выбросов парниковых газов берут на себя все страны независимо от степени их развития экономики, также нет определённых количественных обязательств по ограничению или понижению выбросов CO2. Каждое государства должно самостоятельно предопределить свою позицию в данной сфере. Российская Федерация сформировала российскую систему оценки, а также российский реестр углеродных единиц. При этом на данный момент проблеме выбросов парниковых газов в нашей стране уделяется недостаточное внимание.

Парниковые газы — газы с высочайшей прозрачностью в видимом спектре и с высочайшим поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах. Наличие этих газов в атмосфере планеты приводит к парниковому эффекту. Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого влияния на тепловой баланс). Потенциально в парниковый эффект могут вносить вклад и антропогенные галогенированные углеводороды и оксиды азота, впрочем ввиду невысоких концентраций в атмосфере оценка их вклада проблематична. Оценка антропогенных выбросов парниковых газов выполняется по категориям источников и охватывает все виды парниковых газов. Они указаны в приложении A Киотского протокола: двуокись углерода (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы (SF6) и трифторид азота (NF3). Итоги оценки отражаются в кадастре, который каждый год представляется в секретариат Рамочной конвенции [1].

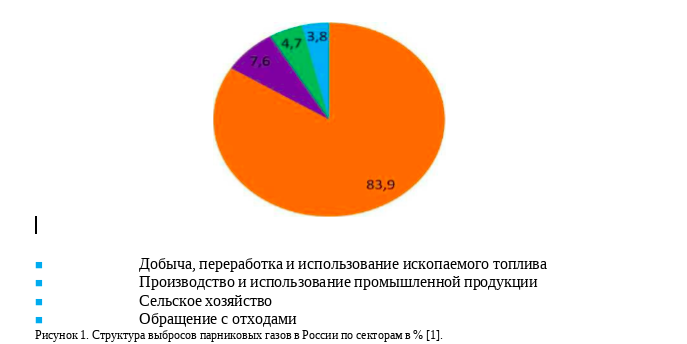

По сведениям кадастра, антропогенные выбросы парниковых газов на территории Российской Федерации в 2018 году составили 2,9 миллиардов тонн CO2-эквивалента, или же 85,9% процента объема рассматриваемых выбросов в 1990 году (без учета поглощений парниковых газов в секторах землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства). Выбросы парниковых газов по секторам экономики представлены на рисунке 1. Ведущий источник выбросов парниковых газов

В РФ – энергетический сектор, на который приходится больше 1/3 совокупных выбросов. Второе место занимает добыча угля, нефти и газа (16%), третье – промышленность и строительство (около 13%) [1].

В новом исследовании ВМО отмечается, что в 2018 году концентрация двуокиси углерода, которая считается главным долгоживущим парниковым газом в атмосфере, достигла новых максимальных результатов: по сравнению с доиндустриальным уровнем она выросла на 147 процентов и достигла 407,8 частей на миллион. В 2017 году данный показатель составлял 405,5 частей на миллион. Эксперты отмечают, что увеличение значений CO2 в период с 2017 по 2018 год было сопоставимо с подобным показателем в период с 2016 по 2017 год, но все же выше среднего значения за последнее десятилетие. Глобальные уровни CO2 превысили условную пороговую отметку в 400 частей на миллион ещё в 2015 году [1].

«Следует напомнить о том, что в последний раз Земля столкнулась с сопоставимым уровнем концентрации CO2 3-5 миллионов лет назад. Тогда температура была на 2-3°C выше, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас», - отметил глава Всемирной метеорологической организации. С 1990 года в результате влияния долгоживущих парниковых газов суммарное радиационное воздействие, оказывающее антропогенное влияние на потепление климата, увеличилось на 43 процента. На долю CO2 приходится около 80 процентов этого прироста. При этом в атмосфере CO2 остаётся на протяжении нескольких столетий, а в Мировом океане – ещё дольше.

МГРИ, rinataal96@mail.ru, anton.stepanov97@mail.ru, shcherba_va@mail.ru

Аннотация

и статье изучается проблема, касающаяся выбросов парниковых газов, указываются основные источники и структура выбросов этих газов в различных сферах антропогенной деятельности в России. Приведена характеристика неблагоприятных последствий, вызванных поступлениями парниковых газов в атмосферу, а также намечены возможные пути минимизации негативного воздействия этих газов.

Ключевые слова

Парниковые газы, эмиссия парниковых газов, углекислый газ, метан, атмосфера, Парижское соглашение, Рамочная конвенция.

Согласно Парижскому соглашению в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанному в 2016 году, обязательства по уменьшению выбросов парниковых газов берут на себя все страны независимо от степени их развития экономики, также нет определённых количественных обязательств по ограничению или понижению выбросов CO2. Каждое государства должно самостоятельно предопределить свою позицию в данной сфере. Российская Федерация сформировала российскую систему оценки, а также российский реестр углеродных единиц. При этом на данный момент проблеме выбросов парниковых газов в нашей стране уделяется недостаточное внимание.

Парниковые газы — газы с высочайшей прозрачностью в видимом спектре и с высочайшим поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах. Наличие этих газов в атмосфере планеты приводит к парниковому эффекту. Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого влияния на тепловой баланс). Потенциально в парниковый эффект могут вносить вклад и антропогенные галогенированные углеводороды и оксиды азота, впрочем ввиду невысоких концентраций в атмосфере оценка их вклада проблематична. Оценка антропогенных выбросов парниковых газов выполняется по категориям источников и охватывает все виды парниковых газов. Они указаны в приложении A Киотского протокола: двуокись углерода (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы (SF6) и трифторид азота (NF3). Итоги оценки отражаются в кадастре, который каждый год представляется в секретариат Рамочной конвенции [1].

По сведениям кадастра, антропогенные выбросы парниковых газов на территории Российской Федерации в 2018 году составили 2,9 миллиардов тонн CO2-эквивалента, или же 85,9% процента объема рассматриваемых выбросов в 1990 году (без учета поглощений парниковых газов в секторах землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства). Выбросы парниковых газов по секторам экономики представлены на рисунке 1. Ведущий источник выбросов парниковых газов

В РФ – энергетический сектор, на который приходится больше 1/3 совокупных выбросов. Второе место занимает добыча угля, нефти и газа (16%), третье – промышленность и строительство (около 13%) [1].

В новом исследовании ВМО отмечается, что в 2018 году концентрация двуокиси углерода, которая считается главным долгоживущим парниковым газом в атмосфере, достигла новых максимальных результатов: по сравнению с доиндустриальным уровнем она выросла на 147 процентов и достигла 407,8 частей на миллион. В 2017 году данный показатель составлял 405,5 частей на миллион. Эксперты отмечают, что увеличение значений CO2 в период с 2017 по 2018 год было сопоставимо с подобным показателем в период с 2016 по 2017 год, но все же выше среднего значения за последнее десятилетие. Глобальные уровни CO2 превысили условную пороговую отметку в 400 частей на миллион ещё в 2015 году [1].

«Следует напомнить о том, что в последний раз Земля столкнулась с сопоставимым уровнем концентрации CO2 3-5 миллионов лет назад. Тогда температура была на 2-3°C выше, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас», - отметил глава Всемирной метеорологической организации. С 1990 года в результате влияния долгоживущих парниковых газов суммарное радиационное воздействие, оказывающее антропогенное влияние на потепление климата, увеличилось на 43 процента. На долю CO2 приходится около 80 процентов этого прироста. При этом в атмосфере CO2 остаётся на протяжении нескольких столетий, а в Мировом океане – ещё дольше.

Концентрация метана – второго по значимости долгоживущего парникового газа, который составляет примерно 17 процентов радиационного воздействия. Около 40 процентов метана попадает в атмосферу из естественных источников, например, из водно-болотных угодий и термитников, а порядка 60% - в результате деятельности человека, такой как, например, животноводство, производство риса, потребление ископаемых видов топлива, захоронение отходов и сжигание биомассы. Концентрация метана в атмосфере достигла в 2018 году нового максимума на уровне примерно 1869 частей на миллиард и сейчас составляет 259 процентов от доиндустриального уровня. Темпы роста концентрации CH4 в период с 2017 по 2018 год были выше, чем в 2016 - 2017 годах, а также превысили средние темпы роста за последнее десятилетие [5].

Концентрация закиси азота, также поступающей в атмосферу как из естественных источников - около 60 процентов, так и из антропогенных – достигается почти 40 процентов. Она является следствием сжигания биомассы, использования удобрений и различного промышленного производства. Концентрация закиси азота в атмосфере в 2018 году составила 331.1 частей на миллиард. Это -123 процента по отношению к доиндустриальным уровням. Содержание закиси азота в 2017 – 2018 гг. было более высоким, чем в период с 2016 по 2017 гг. Этот показатель превышает средние значения за последние 10 лет. Закись азота разрушает стратосферный озоновый слой, который защищает нас от пагубного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. На нее приходится около 6 процентов от объема радиационного воздействия долгоживущих парниковых газов [4].

Одним из главных следствий парникового эффекта является потепление климата Земли. Непосредственно это выражается в:

- Увеличение уровня испаряемости воды в океанах;

- активное таяние ледников, смена климатических зон, что приводит к уменьшению отражающей способности поверхности Земли, ледников и водоёмов;

- разложение соединений воды и метана, которые располагаются около полюсов;

- замедление течений;

- изменение структуры экосистемы, исчезновение популяций множества животных, расширение среды обитания тропических микроорганизмов [2].

Рекомендованные направления политики и меры по уменьшению выбросов парниковых газов, определенные в Киотском протоколе, включают в себя:

• Повышение производительности применения энергии в надлежащих секторах государственной экономики.

• Охрана и увеличение свойства поглотителей и накопителей парниковых газов с учетом собственных обещаний по подходящим интернациональным природоохранным соглашениям; помощь оптимальным способам ведения лесного хозяйства, облесению и работ по восстановлению леса на устойчивой базе.

Поощрение устойчивых форм сельского хозяйства в свете суждений, связанных с переменой климата.

Содействие внедрению, проведение исследовательских работ, разработка и больше обширное внедрение свежих и возобновляемых видов энергии, технологий поглощения диоксида углерода и инноваторских экологически неопасных технологий.

• Постепенное уменьшение или же уничтожение рыночных диспропорций, фискальных стимулов, высвобождения от налогов и пошлин, и субсидий, противоречащих цели Конвенции, во всех секторах – источниках выбросов парниковых газов, и использование рыночных инструментов.

• Поощрение следующих реформ в надлежащих секторах в целях содействия претворению в жизнь политические деятели и мер, ограничивающих или же сокращающих выбросы парниковых газов.

• Меры по лимитированию или же уменьшению выбросов парниковых газов на транспорте [3].

Ограничение и/или сокращение выбросов метана методом рекуперации и применение при удалении отходов, а также при производстве, транспортировке и распределении энергии. Данные положения Протокола носят общий характер и предоставляют Сторонам возможность самостоятельно выбирать и реализовывать тот комплекс политики и мер, который станет в максимальной степени соответствовать национальным особенностям и приоритетам.

Выводы

Мировое сообщество принимает меры по сдерживанию глобального потепления.

Их можно разделить на несколько групп:

• сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет квотирования, совершенствования технологий производства, строительства очистных сооружений;

• освоение альтернативных источников энергии;

• совершенствование транспортных средств и сельскохозяйственных технологий;

• введение запрета на сжигание сельскохозяйственных отходов, поиск новых путей переработки биомассы.

Очевидно, осуществление этих мер в Российской Федерации будет способствовать минимизации негативного воздействия парниковых газов на биотическую и абиотическую составляющие экосистемы. Подводя итог, следует отметить, что, наибольший вклад в снижение выбросов парниковых газов в России можно реализовать за счёт использования современных технологий. В первую очередь необходимо снизить энергоемкость различных отраслей промышленности. В настоящее время энергоемкость экономики РФ выше среднемировой показатель в 2,3 раза, а средний показатель для государств Евросоюза – в 3,2 раза. Россия располагает значительным потенциалом сбережения потребляемой энергии. Этот потенциал оценивается в 39 – 47% текущего использования энергии, и, в основном, он приходится на выработку электроэнергии, передачу и распределение тепловой энергии, отрасли промышленности и непроизводительные потери энергии.

Литература

1. Бочкарев В.А. Оценка выбросов парниковых газов предприятиями энергетики // В.А. Бочкарев, А.В. Бочкарева. Вестн. ИрГТУ. 2017. Т.21, № 2. С.85-95.

2. Буквич Р.М. Киотский протокол и активность России: механизмы сокращения выбросов парниковых газов // Р. М. Буквич, М. П. Воронов, В. П. Часовских. Эко-потенциал. 2015. № 2 (10). – С. 42– 54.

3. Буквич Р.М. Парниковый эффект и рыночные механизмы Киотского протокола. // Д.Р. Петрович, Вестник НГИЭИ (Vestnik NGIEI). 2017. № 1 (68). С. 139-158.

4. Нахутин А.И. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990–2015 гг. // А.И. Нахутин, М.Л. Гитарский, А.А. Романовская и др. М.: ИГКЭ Росгидромета и РАН. 2017.

5. Новости ООН. Парниковые газы продолжают накапливаться в атмосфере – новый рекорд [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367791 Дата обращения: 17.02.2020 г.

Концентрация закиси азота, также поступающей в атмосферу как из естественных источников - около 60 процентов, так и из антропогенных – достигается почти 40 процентов. Она является следствием сжигания биомассы, использования удобрений и различного промышленного производства. Концентрация закиси азота в атмосфере в 2018 году составила 331.1 частей на миллиард. Это -123 процента по отношению к доиндустриальным уровням. Содержание закиси азота в 2017 – 2018 гг. было более высоким, чем в период с 2016 по 2017 гг. Этот показатель превышает средние значения за последние 10 лет. Закись азота разрушает стратосферный озоновый слой, который защищает нас от пагубного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. На нее приходится около 6 процентов от объема радиационного воздействия долгоживущих парниковых газов [4].

Одним из главных следствий парникового эффекта является потепление климата Земли. Непосредственно это выражается в:

- Увеличение уровня испаряемости воды в океанах;

- активное таяние ледников, смена климатических зон, что приводит к уменьшению отражающей способности поверхности Земли, ледников и водоёмов;

- разложение соединений воды и метана, которые располагаются около полюсов;

- замедление течений;

- изменение структуры экосистемы, исчезновение популяций множества животных, расширение среды обитания тропических микроорганизмов [2].

Рекомендованные направления политики и меры по уменьшению выбросов парниковых газов, определенные в Киотском протоколе, включают в себя:

• Повышение производительности применения энергии в надлежащих секторах государственной экономики.

• Охрана и увеличение свойства поглотителей и накопителей парниковых газов с учетом собственных обещаний по подходящим интернациональным природоохранным соглашениям; помощь оптимальным способам ведения лесного хозяйства, облесению и работ по восстановлению леса на устойчивой базе.

Поощрение устойчивых форм сельского хозяйства в свете суждений, связанных с переменой климата.

Содействие внедрению, проведение исследовательских работ, разработка и больше обширное внедрение свежих и возобновляемых видов энергии, технологий поглощения диоксида углерода и инноваторских экологически неопасных технологий.

• Постепенное уменьшение или же уничтожение рыночных диспропорций, фискальных стимулов, высвобождения от налогов и пошлин, и субсидий, противоречащих цели Конвенции, во всех секторах – источниках выбросов парниковых газов, и использование рыночных инструментов.

• Поощрение следующих реформ в надлежащих секторах в целях содействия претворению в жизнь политические деятели и мер, ограничивающих или же сокращающих выбросы парниковых газов.

• Меры по лимитированию или же уменьшению выбросов парниковых газов на транспорте [3].

Ограничение и/или сокращение выбросов метана методом рекуперации и применение при удалении отходов, а также при производстве, транспортировке и распределении энергии. Данные положения Протокола носят общий характер и предоставляют Сторонам возможность самостоятельно выбирать и реализовывать тот комплекс политики и мер, который станет в максимальной степени соответствовать национальным особенностям и приоритетам.

Выводы

Мировое сообщество принимает меры по сдерживанию глобального потепления.

Их можно разделить на несколько групп:

• сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет квотирования, совершенствования технологий производства, строительства очистных сооружений;

• освоение альтернативных источников энергии;

• совершенствование транспортных средств и сельскохозяйственных технологий;

• введение запрета на сжигание сельскохозяйственных отходов, поиск новых путей переработки биомассы.

Очевидно, осуществление этих мер в Российской Федерации будет способствовать минимизации негативного воздействия парниковых газов на биотическую и абиотическую составляющие экосистемы. Подводя итог, следует отметить, что, наибольший вклад в снижение выбросов парниковых газов в России можно реализовать за счёт использования современных технологий. В первую очередь необходимо снизить энергоемкость различных отраслей промышленности. В настоящее время энергоемкость экономики РФ выше среднемировой показатель в 2,3 раза, а средний показатель для государств Евросоюза – в 3,2 раза. Россия располагает значительным потенциалом сбережения потребляемой энергии. Этот потенциал оценивается в 39 – 47% текущего использования энергии, и, в основном, он приходится на выработку электроэнергии, передачу и распределение тепловой энергии, отрасли промышленности и непроизводительные потери энергии.

Литература

1. Бочкарев В.А. Оценка выбросов парниковых газов предприятиями энергетики // В.А. Бочкарев, А.В. Бочкарева. Вестн. ИрГТУ. 2017. Т.21, № 2. С.85-95.

2. Буквич Р.М. Киотский протокол и активность России: механизмы сокращения выбросов парниковых газов // Р. М. Буквич, М. П. Воронов, В. П. Часовских. Эко-потенциал. 2015. № 2 (10). – С. 42– 54.

3. Буквич Р.М. Парниковый эффект и рыночные механизмы Киотского протокола. // Д.Р. Петрович, Вестник НГИЭИ (Vestnik NGIEI). 2017. № 1 (68). С. 139-158.

4. Нахутин А.И. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990–2015 гг. // А.И. Нахутин, М.Л. Гитарский, А.А. Романовская и др. М.: ИГКЭ Росгидромета и РАН. 2017.

5. Новости ООН. Парниковые газы продолжают накапливаться в атмосфере – новый рекорд [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2019/11/1367791 Дата обращения: 17.02.2020 г.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации