Пенькова Екатерина Михайловна

Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе,

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, office@mgri.ru

В результате деятельности человека за последние два века в биосфере Земли произошли и продолжают происходить существенные изменения, как правило, негативного характера. К ним относятся изменение климата в сторону потепления, разрушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей, уменьшение биологического разнообразия флоры и фауны. Поэтому в мировом сообществе нарастает тревога за будущее цивилизации, предпринимаются активные попытки ограничения вредных выбросов.

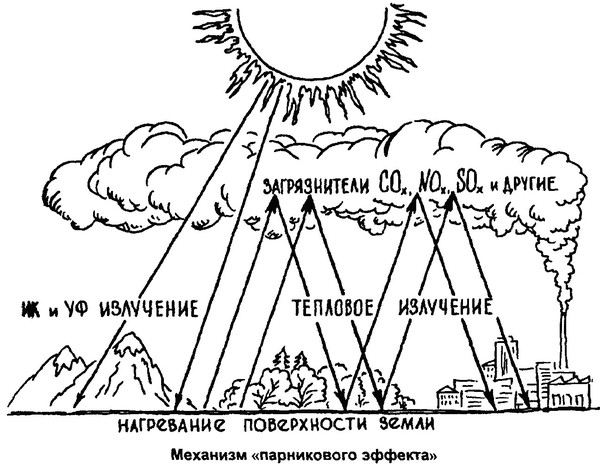

Потепление климата большинство ученых климатологов связывает с парниковым эффектом. Парниковый эффект в атмосфере Земли – это геофизическое явление, выражающееся в способности некоторых газов, называемых парниковыми, и водяного пара поглощать инфракрасное излучение (ИК-излучение) [2].

Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе,

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, office@mgri.ru

В результате деятельности человека за последние два века в биосфере Земли произошли и продолжают происходить существенные изменения, как правило, негативного характера. К ним относятся изменение климата в сторону потепления, разрушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей, уменьшение биологического разнообразия флоры и фауны. Поэтому в мировом сообществе нарастает тревога за будущее цивилизации, предпринимаются активные попытки ограничения вредных выбросов.

Потепление климата большинство ученых климатологов связывает с парниковым эффектом. Парниковый эффект в атмосфере Земли – это геофизическое явление, выражающееся в способности некоторых газов, называемых парниковыми, и водяного пара поглощать инфракрасное излучение (ИК-излучение) [2].

Рисунок 1 – Схема парникового эффекта [8]

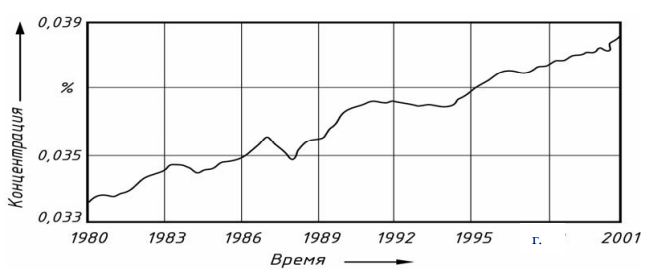

Экспериментальные исследования состава воздуха тропосферы в центральной части Евразии (район озера Иссык-Куль) показали неуклонный рост содержания в нем CO2 (рис. 2). Так, за последние 20 лет прошлого столетия рост CO2 в этом районе составил более 13 %. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), примерно такими же темпами растет и средняя глобальная концентрация CO2.

Экспериментальные исследования состава воздуха тропосферы в центральной части Евразии (район озера Иссык-Куль) показали неуклонный рост содержания в нем CO2 (рис. 2). Так, за последние 20 лет прошлого столетия рост CO2 в этом районе составил более 13 %. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), примерно такими же темпами растет и средняя глобальная концентрация CO2.

Рисунок 2 – Изменение содержания CO2 в приземном слое воздуха центральной части Евразии [3]

Об остроте данной проблемы говорит тот факт, что в последнее время ежегодно проводится несколько Международных конференций по проблемам климата. На Международной конференции по эволюции климата, прошедшей 2 февраля 2007 г. в Париже, эксперты – крупнейшие ученые мира – единогласно отметили, что продолжающееся глобальное потепление является следствием деятельности человека. Засухи, проливные дожди и опустошительные ураганы будут происходить на нашей планете все чаще.

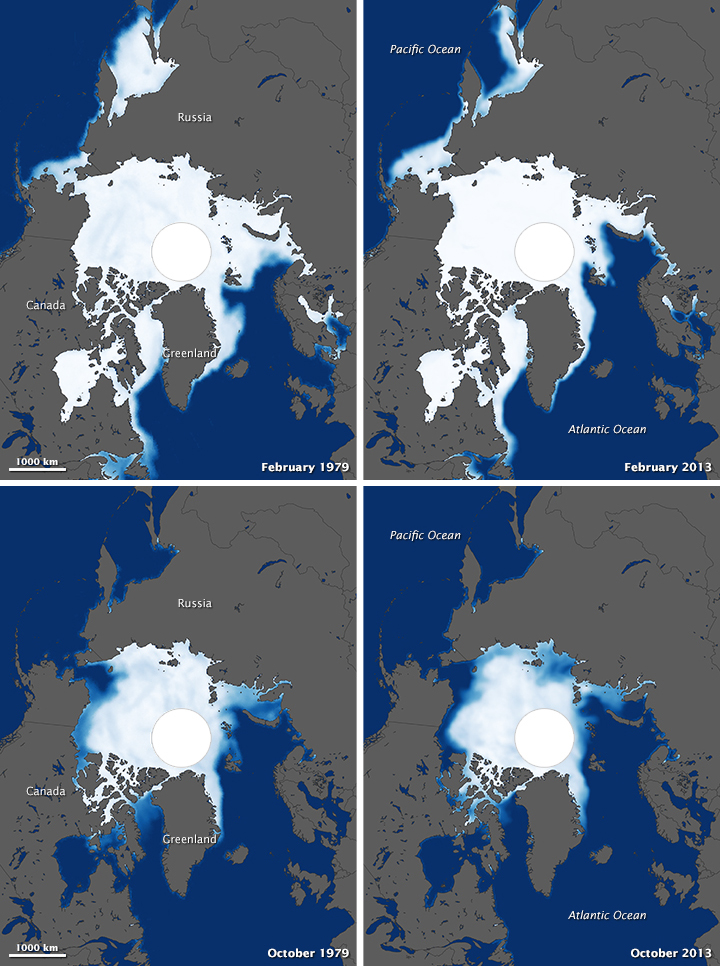

По их мнению, к концу ХХI в. средняя температура на планете увеличится на 2…4 0 С по сравнению с нынешней. Уровень Мирового океана повысится более чем на полметра. Некоторые эксперты опасаются, что таяние льдов Арктики уже началось. По сообщениям американского аэрокосмического агентства NASA, Гренландия ежегодно теряет до 200 км2 льда – в два раза больше, чем 10 лет назад [7].

Об остроте данной проблемы говорит тот факт, что в последнее время ежегодно проводится несколько Международных конференций по проблемам климата. На Международной конференции по эволюции климата, прошедшей 2 февраля 2007 г. в Париже, эксперты – крупнейшие ученые мира – единогласно отметили, что продолжающееся глобальное потепление является следствием деятельности человека. Засухи, проливные дожди и опустошительные ураганы будут происходить на нашей планете все чаще.

По их мнению, к концу ХХI в. средняя температура на планете увеличится на 2…4 0 С по сравнению с нынешней. Уровень Мирового океана повысится более чем на полметра. Некоторые эксперты опасаются, что таяние льдов Арктики уже началось. По сообщениям американского аэрокосмического агентства NASA, Гренландия ежегодно теряет до 200 км2 льда – в два раза больше, чем 10 лет назад [7].

Рисунок 3 – Таяние ледников [9]

В новостной ленте все чаще появляются заголовки об аномальной жаре, наводнениях, лесных пожарах и других стихийных бедствиях. И это неудивительно — средняя глобальная температура приземного воздуха продолжает расти. Новое тысячелетие уже побило множество климатических рекордов и пока не планирует останавливаться.

К чему приведет глобальное потепление и можно ли предотвратить катастрофу, рассказал Артем Павловский, и. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук о Земле СПбГУ, доктор географических наук, климатолог.

Павловский говорит, что «самая большая проблема, к которой нам придется приспособиться из-за потепления климата, — это повышение числа опасных метеорологических явлений. И это очень серьезно, так как, к примеру, увеличение количества засух, которое уже происходит, грозит масштабным голодом для развивающихся стран. А увеличение числа лесных пожаров приводит к большим проблемам не только среди развивающихся стран, но и среди весьма развитых государств. Лесные пожары вспыхивают и в Греции, и в Испании, и в Австралии, и в США. Но справиться с этой проблемой тяжело, потому что она очень масштабна. Сейчас также повышается средний и максимальный уровень моря, одновременно с этим увеличивается количество штормов. В перспективе это может привести к затоплению низколежащих приморских территорий и даже к изменению политической карты мира». [4]

Климатолог считает, что «даже если полностью остановить сейчас все выбросы — то есть все производство в принципе, климат все равно будет продолжать теплеть. Это связано с тем, что углекислый газ является долгоживущим газом в атмосфере. И тот углекислый газ, который уже есть в ней, будет продолжать влиять на климатическую систему еще в течение нескольких десятков лет.

Но мы постоянно «производим» новый — и он никуда не может деться, в настоящее время в климатической системе его просто некому поглотить. Ни растения его пока не могут «съесть», ни океан его не может растворить.

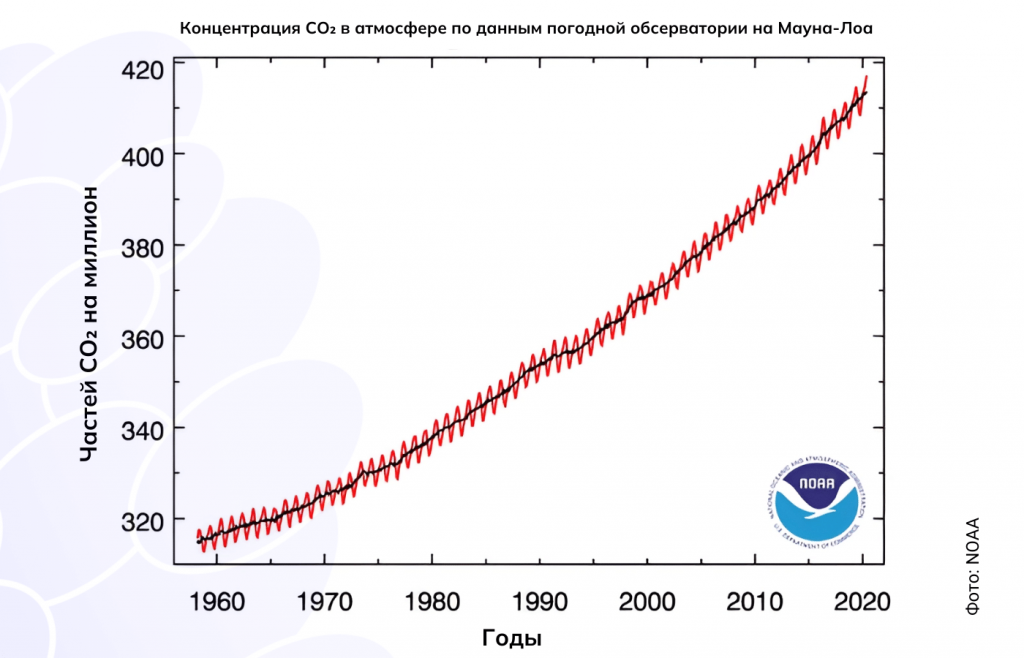

А тем временем концентрация углекислого газа в атмосфере достигла своего максимума за последние 800 тыс. лет — около 420 ppm (parts per million — миллионная доля. Это важнейший индикатор глобального потепления. И ничем, кроме человеческой деятельности, нельзя объяснить такие высокие концентрации углекислого газа. Уже доказано, что именно антропогенные факторы являются источником этого дополнительного парникового газа в атмосфере» [4].

В новостной ленте все чаще появляются заголовки об аномальной жаре, наводнениях, лесных пожарах и других стихийных бедствиях. И это неудивительно — средняя глобальная температура приземного воздуха продолжает расти. Новое тысячелетие уже побило множество климатических рекордов и пока не планирует останавливаться.

К чему приведет глобальное потепление и можно ли предотвратить катастрофу, рассказал Артем Павловский, и. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук о Земле СПбГУ, доктор географических наук, климатолог.

Павловский говорит, что «самая большая проблема, к которой нам придется приспособиться из-за потепления климата, — это повышение числа опасных метеорологических явлений. И это очень серьезно, так как, к примеру, увеличение количества засух, которое уже происходит, грозит масштабным голодом для развивающихся стран. А увеличение числа лесных пожаров приводит к большим проблемам не только среди развивающихся стран, но и среди весьма развитых государств. Лесные пожары вспыхивают и в Греции, и в Испании, и в Австралии, и в США. Но справиться с этой проблемой тяжело, потому что она очень масштабна. Сейчас также повышается средний и максимальный уровень моря, одновременно с этим увеличивается количество штормов. В перспективе это может привести к затоплению низколежащих приморских территорий и даже к изменению политической карты мира». [4]

Климатолог считает, что «даже если полностью остановить сейчас все выбросы — то есть все производство в принципе, климат все равно будет продолжать теплеть. Это связано с тем, что углекислый газ является долгоживущим газом в атмосфере. И тот углекислый газ, который уже есть в ней, будет продолжать влиять на климатическую систему еще в течение нескольких десятков лет.

Но мы постоянно «производим» новый — и он никуда не может деться, в настоящее время в климатической системе его просто некому поглотить. Ни растения его пока не могут «съесть», ни океан его не может растворить.

А тем временем концентрация углекислого газа в атмосфере достигла своего максимума за последние 800 тыс. лет — около 420 ppm (parts per million — миллионная доля. Это важнейший индикатор глобального потепления. И ничем, кроме человеческой деятельности, нельзя объяснить такие высокие концентрации углекислого газа. Уже доказано, что именно антропогенные факторы являются источником этого дополнительного парникового газа в атмосфере» [4].

Рисунок 4 – Концентрация СО2 в атмосфере по данным погодной обсерватории на Мауна-Лаа [5]

Как же человечество способно адаптироваться к изменениям климата?

Адаптация к изменению климата — это процесс приспособления к последствиям изменения климата. Это могут быть как текущие, так и ожидаемые последствия. Адаптация направлена на смягчение или предотвращение вреда для людей и обычно осуществляется наряду с предотвращением изменения климата. Она также направлена на использование возможностей. Люди также могут вмешиваться в природные системы, чтобы помочь им приспособиться.

Существует множество стратегий или вариантов адаптации. Например, строительство больниц, способных противостоять стихийным бедствиям, дорог, которые не размывает во время дождей и наводнений. Они могут помочь справиться с последствиями и рисками для людей и природы. К четырём типам адаптационных мер относятся инфраструктурные, институциональные, поведенческие и природные меры.

Можно привести несколько примеров: строительство дамб или защита от наводнений, внедрение новых схем страхования, изменение сроков посадки сельскохозяйственных культур или их сортов, а также установка «зелёных» крыш или озеленение территорий. Адаптация может быть реактивной (реагирование на климатические изменения по мере их возникновения) или проактивной (принятие мер в ожидании будущих изменений климата).

Изменение климата повышает риск стихийных бедствий. Поэтому эксперты иногда рассматривают адаптацию к изменению климата как один из многих процессов в рамках снижения риска стихийных бедствий. В свою очередь, снижение риска стихийных бедствий является частью более широкого рассмотрения устойчивого развития. Адаптация к изменению климата и снижение риска стихийных бедствий преследуют схожие цели (уменьшить потенциальное воздействие опасных явлений и повысить устойчивость людей, находящихся в группе риска). Они используют схожие концепции и опираются на схожие источники и исследования[6].

Адаптация человечества к изменениям климата сталкивается с рядом сложных и взаимосвязанных факторов:

1. Сложность изменений: Изменения климата происходят на глобальном уровне и проявляются в различных формах (повышение температуры, изменение уровней дождей, увеличение частоты экстремальных погодных условий и т.д.). Эти изменения сложно предсказать и оценить, что затрудняет планирование адаптаций.

2. Неравномерность влияния: Разные регионы мира испытывают изменения климата по-разному. Некоторые страны и общины более уязвимы к последствиям, чем другие, что приводит к социальной и экономической несправедливости.

3. Экономические ограничения: Многие развивающиеся страны и уязвимые сообщества не имеют достаточных ресурсов для эффективной адаптации. Инвестиции в инфраструктуру, защиту от наводнений и другие меры требуют значительных средств, которые могут быть недоступны.

4. Политические и социальные факторы: Политическая воля и общественное восприятие проблемы изменениях климата различны в разных странах. Некоторые правительства могут игнорировать или не придавать должного значения изменениями климата из-за краткосрочных экономических интересов.

5. Отсутствие знаний и информации: Не все регионы и сообщества имеют доступ к необходимой информации и технологиям для адаптации. Образование и осведомленность о изменениях климата могут существенно повлиять на способности к адаптации.

6. Инфраструктурные ограничения: В многих случаях существующая инфраструктура не может быть просто адаптирована к новым условиям. Создание новой инфраструктуры требует времени и ресурсов.

7. Социальные изменения: Адаптация связана не только с технологиями, но и с изменением привычек и образа жизни. Это может столкнуться с культурными и социальными препятствиями.

В конечном счете, успешная адаптация требует комплексного и системного подхода, который учитывает широкий спектр факторов и вовлекает сообщество в процесс разработки и реализации решений.

Литература

1. Будыко, М. И. Глобальная экология / М. И. Будыко. – М. : Мысль, 1977. – 327 с.

2. Галюжин С.Д. Проблемы изменения климата [Текст] / С. Д. Галюжин., А. С. Галюжин, О. М. Лобикова // Вестник Белорусско-Российского университета. 2010. № 2(27)

3. Изменение содержания CO2 в приземном слое воздуха центральной части Евразии [Иллюстрация]. – Режим доступа: file:///C:/Users/user/Downloads/problemy-izmeneniya-klimata.pdf, свободный (дата обращения- 12.10.2024)

4. КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ К СТРАТЕГИЯМ АДАПТАЦИИ [Электронный ресурс]: материал с сайта Наука.РФ. – Режим доступа – https://наука.рф/journal/klimaticheskiy-krizis-ot-istoricheskikh-faktov-k-strategiyam-adaptatsii/, свободный (дата обращения- 12.10.2024 год)

5. Концентрация СО2 в атмосфере по данным погодной обсерватории на Мауна-Лаа [Иллюстрация] – Режим доступа: https://sites.ehe.osu.edu/beyondweather/files/2011/12/atmospheric_co2_mauna_loa1.jpg, свободный (дата обращения- 12.10.2024)

6. Логинов, В. Ф. Причины и следствия климатических изменений / В. Ф. Логинов. – Минск : Навука i тэхнiка, 1992. – 320 с.

7. Переведенцев, Ю. П. Основы экологии атмосферы : учеб. пособие / Ю. П. Переведенцев, Ю. Л. Матвеев, В. Д. Тудрий. – Казань :Изд-во Казанского ун-та, 2001. – Ч. 2. – 60 с.

8. Схема парникового эффекта [Иллюстрация]. – Режим доступа: https://otvet.imgsmail.ru/download/8a07a24238dc96ab8b207957395db4dc_i-115.jpg, свободный (дата обращения- 12.10.2024)

9. Таяние ледников [Иллюстрация]. – Режим доступа: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f2efe6d5d880a93b387f84f69e88ff625656559af237358c-5910950-images-thumbs&n=13, свободный(дата обращения- 12.10.2024)

10. Хромов, С. П. Метеорология и климатология : учебник / С. П. Хромов, М. А. Петросянц. – М. : МГУ, 2001. – 528 с.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Как же человечество способно адаптироваться к изменениям климата?

Адаптация к изменению климата — это процесс приспособления к последствиям изменения климата. Это могут быть как текущие, так и ожидаемые последствия. Адаптация направлена на смягчение или предотвращение вреда для людей и обычно осуществляется наряду с предотвращением изменения климата. Она также направлена на использование возможностей. Люди также могут вмешиваться в природные системы, чтобы помочь им приспособиться.

Существует множество стратегий или вариантов адаптации. Например, строительство больниц, способных противостоять стихийным бедствиям, дорог, которые не размывает во время дождей и наводнений. Они могут помочь справиться с последствиями и рисками для людей и природы. К четырём типам адаптационных мер относятся инфраструктурные, институциональные, поведенческие и природные меры.

Можно привести несколько примеров: строительство дамб или защита от наводнений, внедрение новых схем страхования, изменение сроков посадки сельскохозяйственных культур или их сортов, а также установка «зелёных» крыш или озеленение территорий. Адаптация может быть реактивной (реагирование на климатические изменения по мере их возникновения) или проактивной (принятие мер в ожидании будущих изменений климата).

Изменение климата повышает риск стихийных бедствий. Поэтому эксперты иногда рассматривают адаптацию к изменению климата как один из многих процессов в рамках снижения риска стихийных бедствий. В свою очередь, снижение риска стихийных бедствий является частью более широкого рассмотрения устойчивого развития. Адаптация к изменению климата и снижение риска стихийных бедствий преследуют схожие цели (уменьшить потенциальное воздействие опасных явлений и повысить устойчивость людей, находящихся в группе риска). Они используют схожие концепции и опираются на схожие источники и исследования[6].

Адаптация человечества к изменениям климата сталкивается с рядом сложных и взаимосвязанных факторов:

1. Сложность изменений: Изменения климата происходят на глобальном уровне и проявляются в различных формах (повышение температуры, изменение уровней дождей, увеличение частоты экстремальных погодных условий и т.д.). Эти изменения сложно предсказать и оценить, что затрудняет планирование адаптаций.

2. Неравномерность влияния: Разные регионы мира испытывают изменения климата по-разному. Некоторые страны и общины более уязвимы к последствиям, чем другие, что приводит к социальной и экономической несправедливости.

3. Экономические ограничения: Многие развивающиеся страны и уязвимые сообщества не имеют достаточных ресурсов для эффективной адаптации. Инвестиции в инфраструктуру, защиту от наводнений и другие меры требуют значительных средств, которые могут быть недоступны.

4. Политические и социальные факторы: Политическая воля и общественное восприятие проблемы изменениях климата различны в разных странах. Некоторые правительства могут игнорировать или не придавать должного значения изменениями климата из-за краткосрочных экономических интересов.

5. Отсутствие знаний и информации: Не все регионы и сообщества имеют доступ к необходимой информации и технологиям для адаптации. Образование и осведомленность о изменениях климата могут существенно повлиять на способности к адаптации.

6. Инфраструктурные ограничения: В многих случаях существующая инфраструктура не может быть просто адаптирована к новым условиям. Создание новой инфраструктуры требует времени и ресурсов.

7. Социальные изменения: Адаптация связана не только с технологиями, но и с изменением привычек и образа жизни. Это может столкнуться с культурными и социальными препятствиями.

В конечном счете, успешная адаптация требует комплексного и системного подхода, который учитывает широкий спектр факторов и вовлекает сообщество в процесс разработки и реализации решений.

Литература

1. Будыко, М. И. Глобальная экология / М. И. Будыко. – М. : Мысль, 1977. – 327 с.

2. Галюжин С.Д. Проблемы изменения климата [Текст] / С. Д. Галюжин., А. С. Галюжин, О. М. Лобикова // Вестник Белорусско-Российского университета. 2010. № 2(27)

3. Изменение содержания CO2 в приземном слое воздуха центральной части Евразии [Иллюстрация]. – Режим доступа: file:///C:/Users/user/Downloads/problemy-izmeneniya-klimata.pdf, свободный (дата обращения- 12.10.2024)

4. КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ К СТРАТЕГИЯМ АДАПТАЦИИ [Электронный ресурс]: материал с сайта Наука.РФ. – Режим доступа – https://наука.рф/journal/klimaticheskiy-krizis-ot-istoricheskikh-faktov-k-strategiyam-adaptatsii/, свободный (дата обращения- 12.10.2024 год)

5. Концентрация СО2 в атмосфере по данным погодной обсерватории на Мауна-Лаа [Иллюстрация] – Режим доступа: https://sites.ehe.osu.edu/beyondweather/files/2011/12/atmospheric_co2_mauna_loa1.jpg, свободный (дата обращения- 12.10.2024)

6. Логинов, В. Ф. Причины и следствия климатических изменений / В. Ф. Логинов. – Минск : Навука i тэхнiка, 1992. – 320 с.

7. Переведенцев, Ю. П. Основы экологии атмосферы : учеб. пособие / Ю. П. Переведенцев, Ю. Л. Матвеев, В. Д. Тудрий. – Казань :Изд-во Казанского ун-та, 2001. – Ч. 2. – 60 с.

8. Схема парникового эффекта [Иллюстрация]. – Режим доступа: https://otvet.imgsmail.ru/download/8a07a24238dc96ab8b207957395db4dc_i-115.jpg, свободный (дата обращения- 12.10.2024)

9. Таяние ледников [Иллюстрация]. – Режим доступа: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f2efe6d5d880a93b387f84f69e88ff625656559af237358c-5910950-images-thumbs&n=13, свободный(дата обращения- 12.10.2024)

10. Хромов, С. П. Метеорология и климатология : учебник / С. П. Хромов, М. А. Петросянц. – М. : МГУ, 2001. – 528 с.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации