Чукаева М. А.*, Сверчков И.П.

Санкт-Петербургский горный университет, shellx@bk.ru, Санкт-Петербургский горный университет, johanosvr@gmail.com

Аннотация

Доклад посвящен оценке и анализу состояния природных водных объектов в зоне воздействия прдприятия АО «Апатит», а также разработке системы очистки многотоннажных молибденсодержащих вод на основе сорбционных методов с использованием железосодержащих отходов металлообработки.

Ключевые слова: очистка сточных вод, молибден, сорбенты, железосодержащие отходы.

Проблема загрязнения природных вод молибденом широко распространена. В водных объектах, находящихся в зоне воздействия предприятий горнодобывающей, горно-перерабатывающей, нефтехимической и металлургической промышленностей, наблюдаются значительные превышения предельно допустимых концентраций (ПДКр.х.

= 1 мкг/дм3) по молибдену.

Концентрация молибдена в сточных водах медеплавильных заводов составляет 40

– 50 мкг/дм3, заводов по обработке цветных металлов – 50 – 60 мкг/дм3, в рудничных водах

– 100 – 8000 мкг/дм3, в сточных водах обогатительных фабрик – 2500 –

4000 мкг/дм3 [1].

Например, предприятие АО «Апатит», расположенное в городе Кировске Мурманской области и являющееся крупнейшим производителем апатит-нефелинового концентрата, оказывает значительную антропогенную нагрузку на поверхностные воды. Основными источниками загрязнения являются сбросы карьерных и шахтных вод рудников, сточных вод обогатительных фабрик. В сточных водах наблюдаются превышения ПДК по ряду компонентов (Mo, F, Al), однако одним из основных загрязнителей природных вод является молибден, обнаруженный в зоне воздействия предприятия АО «Апатит», в количествах (СМо = 80 – 200 мкг/дм3) значительно превышающих как ПДК для рыбохозяйственных водоемов, так и фоновые значения [2,3]. К основным методам очистки сточных вод от ионов молибдена относятся обратный осмос и ультрафильтрация, электродиализ, а также реагентные методы, сорбция и ионный обмен [4]. С учетом многотоннажности рудничных и шахтных вод (70 млн.м3/год) и диапазона концентраций молибдена в них (12 – 353 мкг/дм3), внедрение первых трех способов приведет к высоким экономическим затратам и (или) низким показателям очистки. Сорбционные и ионообменные методы требуют существенной доработки и проведения дополнительных полевых и лабораторных исследований. Поэтому для решения вопроса защиты поверхностных вод исследуемого района было проведено детальное изучение минерально-сырьевой базы Кольского полуострова с целью выявления доступных и распространенных природных сорбентов, к числу которых были отнесены глинистые породы.

Оценка сорбционной способности минеральных сорбентов по отношению к молибдену проводилась на модельных растворах в статических условиях. Модельные растворы готовились с концентрацией СMo = 0,1 мг/дм3, которая соответствует среднему содержанию молибдена в рудничных водах АО «Апатит».

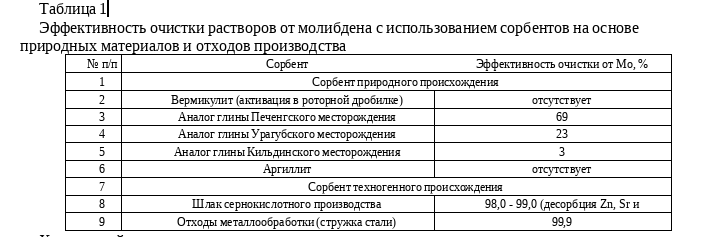

На первом этапе экспериментальных исследований в качестве сорбента были рассмотрены: вермикулит и аналоги глин Печенгского, Урагубского и Кильдинского месторождений Мурманской области (таблица 1). Максимальная эффективность очистки от молибдена 69 % была достигнута при использовании аналога глин Печенгского Месторождения, что является недостаточным для достижения значений ПДКР Х. в очищаемых водах.

Санкт-Петербургский горный университет, shellx@bk.ru, Санкт-Петербургский горный университет, johanosvr@gmail.com

Аннотация

Доклад посвящен оценке и анализу состояния природных водных объектов в зоне воздействия прдприятия АО «Апатит», а также разработке системы очистки многотоннажных молибденсодержащих вод на основе сорбционных методов с использованием железосодержащих отходов металлообработки.

Ключевые слова: очистка сточных вод, молибден, сорбенты, железосодержащие отходы.

Проблема загрязнения природных вод молибденом широко распространена. В водных объектах, находящихся в зоне воздействия предприятий горнодобывающей, горно-перерабатывающей, нефтехимической и металлургической промышленностей, наблюдаются значительные превышения предельно допустимых концентраций (ПДКр.х.

= 1 мкг/дм3) по молибдену.

Концентрация молибдена в сточных водах медеплавильных заводов составляет 40

– 50 мкг/дм3, заводов по обработке цветных металлов – 50 – 60 мкг/дм3, в рудничных водах

– 100 – 8000 мкг/дм3, в сточных водах обогатительных фабрик – 2500 –

4000 мкг/дм3 [1].

Например, предприятие АО «Апатит», расположенное в городе Кировске Мурманской области и являющееся крупнейшим производителем апатит-нефелинового концентрата, оказывает значительную антропогенную нагрузку на поверхностные воды. Основными источниками загрязнения являются сбросы карьерных и шахтных вод рудников, сточных вод обогатительных фабрик. В сточных водах наблюдаются превышения ПДК по ряду компонентов (Mo, F, Al), однако одним из основных загрязнителей природных вод является молибден, обнаруженный в зоне воздействия предприятия АО «Апатит», в количествах (СМо = 80 – 200 мкг/дм3) значительно превышающих как ПДК для рыбохозяйственных водоемов, так и фоновые значения [2,3]. К основным методам очистки сточных вод от ионов молибдена относятся обратный осмос и ультрафильтрация, электродиализ, а также реагентные методы, сорбция и ионный обмен [4]. С учетом многотоннажности рудничных и шахтных вод (70 млн.м3/год) и диапазона концентраций молибдена в них (12 – 353 мкг/дм3), внедрение первых трех способов приведет к высоким экономическим затратам и (или) низким показателям очистки. Сорбционные и ионообменные методы требуют существенной доработки и проведения дополнительных полевых и лабораторных исследований. Поэтому для решения вопроса защиты поверхностных вод исследуемого района было проведено детальное изучение минерально-сырьевой базы Кольского полуострова с целью выявления доступных и распространенных природных сорбентов, к числу которых были отнесены глинистые породы.

Оценка сорбционной способности минеральных сорбентов по отношению к молибдену проводилась на модельных растворах в статических условиях. Модельные растворы готовились с концентрацией СMo = 0,1 мг/дм3, которая соответствует среднему содержанию молибдена в рудничных водах АО «Апатит».

На первом этапе экспериментальных исследований в качестве сорбента были рассмотрены: вермикулит и аналоги глин Печенгского, Урагубского и Кильдинского месторождений Мурманской области (таблица 1). Максимальная эффективность очистки от молибдена 69 % была достигнута при использовании аналога глин Печенгского Месторождения, что является недостаточным для достижения значений ПДКР Х. в очищаемых водах.

Химический состав рассматриваемых глин отличается содержанием оксидов железа, которое возрастает в ряду глина Кильдинского месторождения (4,73 - 7,31 %) – глина Урагубского месторождения (7,28 - 12,85 %) - глина Печенгского месторождения (17,72 -21,12 %). Это позволило сделать предположение о прямопропорциональной зависимости между содержанием железа в глинах и эффективностью очистки модельных растворов от молибдена. Кроме того, физико-химические свойства молибдена подтверждают возможность его осаждения из раствора в виде нерастворимых соединений с железом [5]:

Fe2+ + MoO42- = FeMoO4↓ (3)

Fe3+ + MoO42- = Fe2(MoO4)3↓, (4)

Для проверки возможности осаждения молибдена из раствора в виде нерастворимых соединений железа был проведен ряд экспериментов с наиболее часто применяемыми коагулянтами: сульфатом железа (II) FeSO4·7H2O (железный купорос) и хлоридом железа (III) FeCl3·6H2O. Гидролиз рассматриваемых коагулянтов приводит к образованию хлопьев, представленных Fe(OH)2 и Fe(OH)3, интенсивно образующихся в диапазоне значений pH = 5 – 10,5 [6]. Использование железосодержащих коагулянтов позволяет извлечь молибден из раствора с эффективностью 27 – 42 %, что ниже, чем при использовании модифицированной глинистой породы. Более высокое значение эффективности очистки при использовании модифицированных глин, свидетельствует об одновременном протекании нескольких механизмов, приводящих к снижению концентрации молибдена в растворе, а именно – образование нерастворимых молибдатов железа, их сорбция на развитых поверхностях активированной глины и последующее осаждение.

На следующем этапе был проведен дополнительный анализ пород, отвечающих вышеуказанным требованиям и распространенных в районе расположения АО «Апатит», который показал, что к числу железосодержащих пород, потенциально обладающих сорбционными свойствами, относится аргиллит. В ходе лабораторных исследований аргиллит измельчался в щековой дробилке. Полученный после дробления материал был разделен на следующие фракции: <0,1 мм; 0,1 - 0,25 мм; 0,25 - 0,5 мм; 0,5 - 1,0 мм. Далее была изучена сорбционная способность каждой из полученных фракций по отношению к молибдену. Оценка сорбционных свойств аргиллита при очистке растворов от молибдена не дала положительных результатов (таблица 1).

Природные сорбенты относятся к исчерпаемым природным ресурсам, кроме того отработанный материал требует дополнительного отчуждения площадей под складирование. Вместе с тем, на предприятиях накоплены и образуются разнообразные отходы, свойства которых позволяют переводить их в ранг вторичных ресурсов и использовать в качестве сорбционных материалов. Использование сорбентов на основе отходов производства влечет за собой не только решение экологической проблемы, но и позволяет значительно удешевить конечный продукт.

Как было установлено ранее, одним из основных свойств материала, обеспечивающего очистку сточных вод от молибдена, как основного загрязняющего вещества исследуемых сточных вод, является высокое содержание в нем реакционно- способных соединений железа.

В настоящее время к отходам, отвечающим заявленному химическому составу можно отнести отходы химической промышленности, металлургического производства и отходы металлообработки.

Среди отходов, образующихся на предприятиях ГК «ФосАгро», потенциальным железосодержащим сорбентом является пиритный огарок. В ходе испытаний сорбентов на основе шлака сернокислого производства была достигнута высокая эффективность (9899%), однако в результате дополнительных исследований была зафиксирована десорбция ряда компонентов в процессе очистки (Zn, Cu, Fe, Mn и др), поэтому его использование в качестве сорбента является нецелесообразным.

В качестве дешевого и доступного железосодержащего материала также были использованы отходы металлообработки, представленные металлической стружкой. Для проведения лабораторных исследований был взят образец стружки нелегированной стали.

С целью получения гидроксидных форм железа, обладающих развитой удельной поверхностью и повышенной реакционной способностью навески стружки смачивалась дистиллированной водой, после чего выдерживались на воздухе в течение суток (для протекания процессов окисления). Модифицированный сорбент совмещался с 250 см3 модельного раствора молибдена (Ph = 8) в соотношение ТВ : Ж = 1 : 100 в режиме перемешивания. Как видно из таблицы 1, эффективность очистки раствора от молибдена составляет 99,9 %. Таким образом, наиболее перспективным является способ очистки шахтных и рудничных вод с использованием отходов металлообработки (стружки стали). Реализация очистки карьерных и рудничных вод предприятия АО «Апатит» в статических условиях является весьма сложной задачей, так как для очистки потребуется строительство отстойников, под которые необходимо выделять значительные площади.

Учитывая сложные геологические условия местности, возможно, потребуется проведение дорогостоящих буровзрывных работ.

В связи с этим следующим этапом лабораторных исследований стала оценка эффективности очистки модельных растворов от молибдена с использованием хемосорбента в динамических условиях.

Для определения динамической емкости хемосорбента была собрана лабораторная установка, которая заполнилась 15 г стружки стали Ст3сп1 с удельной площадью поверхности 25 см2/г. Модельный раствор (СМо = 100 мкг/дм3) пропускался с расходом 3 см3/мин. В течение всего времени эксперимента (31 сутки) эффективность очистки оставалась постоянной с незначительными флуктуациями от 99,2 % до 99,9 %. Это объясняется тем, что скорость образования оксидов железа происходит быстрее процесса пассивации стружки стали из-за формирования на ее поверхности пленки молибдатов железа. Следовательно, динамическая емкость хемосорбента будет лимитироваться только скоростью коррозии стружки стали и теоретически будет достигнута после ее полного растворения. Также было установлено отсутствие процессов десорбции молибдена из продуктов хемосорбции.

Недостатком системы из колонки, заполненной стружкой стали, являются слишком крупные поровые каналы, которые сокращают площадь и время контакта хемосорбента с модельным раствором, и, как следствие, снижают эффективность работы хемосорбционной колонки при увеличении расхода. Поэтому для более равномерного контакта было решено использовать комбинированную загрузку из хемосорбента и кварцевого песка. Результаты исследования трех типов загрузок, представленных кварцевым песком, стружкой стали и их смесью свидетельствуют о сохранении эффективности очистки (Э = 99,2 % – 99,9 %) при увеличении расхода до 9 см3/мин в случае использования комбинированной загрузки, из хемосорбента и кварцевого песка с массовым соотношением 1 : 2,5, соответственно.

В случае загрузки, состоящей только из железосодержащих металлических отходов, в модельном растворе после очистки наблюдалось превышение ПДКР.Х. по железу в 5-10 раз. Важно отметить, что в результате использования комбинированной загрузки не происходит обогащения модельного раствора ионами железа в процессе очистки. Это связано с тем, что при использовании комбинированной загрузки на поверхности кварцевого песка происходит коагуляция и адгезия продуктов коррозии стружки стали, не принимающих участие в процессе очистки модельного раствора от молибдена. Также стоит отметить, что использование комбинированной загрузки позволяет избежать попадания в очищенные воды продуктов хемосорбции за счет их адгезии на кварцевом песке.

В ходе проведенных исследований была решена актуальная научно- производственная проблема предприятия АО "Апатит", заключающаяся в оценке и снижении негативного воздействия многотоннажных молибденсодержащих сточных вод на водные объекты района путем разработки экологически эффективной и экономически выгодной технологии очистки сточных вод с использованием железосодержащих отходов металлообработки.

Литература

1. Линник П. Н., Игнатенко И. И. Молибден в природных поверхностных водах: содержание и формы нахождения // Гидробиологический журнал. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 89-113

2. Сандимиров С.С., Кашулин Н.А., Кошкин В.В. Техногенное загрязнение внутренних водоемов Мурманской области в результате деятельности ОАО"Апатит" // Тез. докл. III Междунар. конф. "Город в Заполярье и окружающая среда". Сыктывкар, 2003. С. 256-261.

3. Чукаева М.А. Исследование миграции молибдена в водных объектах, находящихся в зоне воздействия АО «Апатит» // Тез. докл. Всероссийской научной конференции

«Геохимия ландшафтов (к 100-летию А.И. Перельмана)». М.: Географический факультет МГУ, 2016. С. 641-644

4. Трякина А.С. Разработка рациональной технологии водоочистки с применением научно обоснованных расчетных показателей качества исходной воды // Записки Горного института. 2017. Т. 227. С. 608-612.

Fe2+ + MoO42- = FeMoO4↓ (3)

Fe3+ + MoO42- = Fe2(MoO4)3↓, (4)

Для проверки возможности осаждения молибдена из раствора в виде нерастворимых соединений железа был проведен ряд экспериментов с наиболее часто применяемыми коагулянтами: сульфатом железа (II) FeSO4·7H2O (железный купорос) и хлоридом железа (III) FeCl3·6H2O. Гидролиз рассматриваемых коагулянтов приводит к образованию хлопьев, представленных Fe(OH)2 и Fe(OH)3, интенсивно образующихся в диапазоне значений pH = 5 – 10,5 [6]. Использование железосодержащих коагулянтов позволяет извлечь молибден из раствора с эффективностью 27 – 42 %, что ниже, чем при использовании модифицированной глинистой породы. Более высокое значение эффективности очистки при использовании модифицированных глин, свидетельствует об одновременном протекании нескольких механизмов, приводящих к снижению концентрации молибдена в растворе, а именно – образование нерастворимых молибдатов железа, их сорбция на развитых поверхностях активированной глины и последующее осаждение.

На следующем этапе был проведен дополнительный анализ пород, отвечающих вышеуказанным требованиям и распространенных в районе расположения АО «Апатит», который показал, что к числу железосодержащих пород, потенциально обладающих сорбционными свойствами, относится аргиллит. В ходе лабораторных исследований аргиллит измельчался в щековой дробилке. Полученный после дробления материал был разделен на следующие фракции: <0,1 мм; 0,1 - 0,25 мм; 0,25 - 0,5 мм; 0,5 - 1,0 мм. Далее была изучена сорбционная способность каждой из полученных фракций по отношению к молибдену. Оценка сорбционных свойств аргиллита при очистке растворов от молибдена не дала положительных результатов (таблица 1).

Природные сорбенты относятся к исчерпаемым природным ресурсам, кроме того отработанный материал требует дополнительного отчуждения площадей под складирование. Вместе с тем, на предприятиях накоплены и образуются разнообразные отходы, свойства которых позволяют переводить их в ранг вторичных ресурсов и использовать в качестве сорбционных материалов. Использование сорбентов на основе отходов производства влечет за собой не только решение экологической проблемы, но и позволяет значительно удешевить конечный продукт.

Как было установлено ранее, одним из основных свойств материала, обеспечивающего очистку сточных вод от молибдена, как основного загрязняющего вещества исследуемых сточных вод, является высокое содержание в нем реакционно- способных соединений железа.

В настоящее время к отходам, отвечающим заявленному химическому составу можно отнести отходы химической промышленности, металлургического производства и отходы металлообработки.

Среди отходов, образующихся на предприятиях ГК «ФосАгро», потенциальным железосодержащим сорбентом является пиритный огарок. В ходе испытаний сорбентов на основе шлака сернокислого производства была достигнута высокая эффективность (9899%), однако в результате дополнительных исследований была зафиксирована десорбция ряда компонентов в процессе очистки (Zn, Cu, Fe, Mn и др), поэтому его использование в качестве сорбента является нецелесообразным.

В качестве дешевого и доступного железосодержащего материала также были использованы отходы металлообработки, представленные металлической стружкой. Для проведения лабораторных исследований был взят образец стружки нелегированной стали.

С целью получения гидроксидных форм железа, обладающих развитой удельной поверхностью и повышенной реакционной способностью навески стружки смачивалась дистиллированной водой, после чего выдерживались на воздухе в течение суток (для протекания процессов окисления). Модифицированный сорбент совмещался с 250 см3 модельного раствора молибдена (Ph = 8) в соотношение ТВ : Ж = 1 : 100 в режиме перемешивания. Как видно из таблицы 1, эффективность очистки раствора от молибдена составляет 99,9 %. Таким образом, наиболее перспективным является способ очистки шахтных и рудничных вод с использованием отходов металлообработки (стружки стали). Реализация очистки карьерных и рудничных вод предприятия АО «Апатит» в статических условиях является весьма сложной задачей, так как для очистки потребуется строительство отстойников, под которые необходимо выделять значительные площади.

Учитывая сложные геологические условия местности, возможно, потребуется проведение дорогостоящих буровзрывных работ.

В связи с этим следующим этапом лабораторных исследований стала оценка эффективности очистки модельных растворов от молибдена с использованием хемосорбента в динамических условиях.

Для определения динамической емкости хемосорбента была собрана лабораторная установка, которая заполнилась 15 г стружки стали Ст3сп1 с удельной площадью поверхности 25 см2/г. Модельный раствор (СМо = 100 мкг/дм3) пропускался с расходом 3 см3/мин. В течение всего времени эксперимента (31 сутки) эффективность очистки оставалась постоянной с незначительными флуктуациями от 99,2 % до 99,9 %. Это объясняется тем, что скорость образования оксидов железа происходит быстрее процесса пассивации стружки стали из-за формирования на ее поверхности пленки молибдатов железа. Следовательно, динамическая емкость хемосорбента будет лимитироваться только скоростью коррозии стружки стали и теоретически будет достигнута после ее полного растворения. Также было установлено отсутствие процессов десорбции молибдена из продуктов хемосорбции.

Недостатком системы из колонки, заполненной стружкой стали, являются слишком крупные поровые каналы, которые сокращают площадь и время контакта хемосорбента с модельным раствором, и, как следствие, снижают эффективность работы хемосорбционной колонки при увеличении расхода. Поэтому для более равномерного контакта было решено использовать комбинированную загрузку из хемосорбента и кварцевого песка. Результаты исследования трех типов загрузок, представленных кварцевым песком, стружкой стали и их смесью свидетельствуют о сохранении эффективности очистки (Э = 99,2 % – 99,9 %) при увеличении расхода до 9 см3/мин в случае использования комбинированной загрузки, из хемосорбента и кварцевого песка с массовым соотношением 1 : 2,5, соответственно.

В случае загрузки, состоящей только из железосодержащих металлических отходов, в модельном растворе после очистки наблюдалось превышение ПДКР.Х. по железу в 5-10 раз. Важно отметить, что в результате использования комбинированной загрузки не происходит обогащения модельного раствора ионами железа в процессе очистки. Это связано с тем, что при использовании комбинированной загрузки на поверхности кварцевого песка происходит коагуляция и адгезия продуктов коррозии стружки стали, не принимающих участие в процессе очистки модельного раствора от молибдена. Также стоит отметить, что использование комбинированной загрузки позволяет избежать попадания в очищенные воды продуктов хемосорбции за счет их адгезии на кварцевом песке.

В ходе проведенных исследований была решена актуальная научно- производственная проблема предприятия АО "Апатит", заключающаяся в оценке и снижении негативного воздействия многотоннажных молибденсодержащих сточных вод на водные объекты района путем разработки экологически эффективной и экономически выгодной технологии очистки сточных вод с использованием железосодержащих отходов металлообработки.

Литература

1. Линник П. Н., Игнатенко И. И. Молибден в природных поверхностных водах: содержание и формы нахождения // Гидробиологический журнал. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 89-113

2. Сандимиров С.С., Кашулин Н.А., Кошкин В.В. Техногенное загрязнение внутренних водоемов Мурманской области в результате деятельности ОАО"Апатит" // Тез. докл. III Междунар. конф. "Город в Заполярье и окружающая среда". Сыктывкар, 2003. С. 256-261.

3. Чукаева М.А. Исследование миграции молибдена в водных объектах, находящихся в зоне воздействия АО «Апатит» // Тез. докл. Всероссийской научной конференции

«Геохимия ландшафтов (к 100-летию А.И. Перельмана)». М.: Географический факультет МГУ, 2016. С. 641-644

4. Трякина А.С. Разработка рациональной технологии водоочистки с применением научно обоснованных расчетных показателей качества исходной воды // Записки Горного института. 2017. Т. 227. С. 608-612.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации