Т. Драгунова, 10 класс, О.В. Ким, учитель биологии, экологии, С.Ф. Колесников, к.г.н., учитель географии

Школа №446

История подмосковных лесов – это страницы становления Московского государства с периодами его усиления, сопровождавшимися истреблением леса (времена Ивана Грозного) или его восстановлением (в Смутные времена). В X–XII вв. до прихода человека в Западном Подмосковье, как считал известный геоботаник В. В. Алехин, господствовали многоярусные широколиственные леса. Но сегодня мало кто назовёт подзону, в которой расположена большая часть Подмосковья, хвойно-широколиственной. Человек превратил её в подзону елово-мелколиственных лесов. Широколиственных лесов сегодня в Московской области осталось менее 1 %, а больше половины составляют вторичные березняки и осинники. Оставшиеся широколиственные леса Подмосковья должны быть изучены и сохранены. И мы хотим внести посильный вклад в это дело.

В течение нескольких лет учащиеся нашей школы изучают процессы рекультивации земель на Щуровском карьере в Московской области, Коломенском районе. Мы обратили внимание на то, что в непосредственной близости от карьера находится участок леса с деревьями широколиственных пород почтенного возраста.

Цель моей работы было изучение и оценка экологического состояния участка широколиственного леса в районе Щуровского карьера.

Задачи работы:

1. Дать общую характеристику участка.

2. Определить видовой состав растений.

3. Оценить состояние древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

4. Выделить факторы, влияющие на экологическое состояние леса.

Полевые материалы собраны во время выездов и экспедиций 2002 – 2003 г. г. На изучаемом участке леса было выделено 3 площадки 60 м - 100 м и проведено маршрутное описание (по периметру и диагоналям). Отмечался общий характер растительности, тропинки, дороги, ямы, наличие мусора и его характер, другие особенности. Описание растительности проводилось по стандартной методике. Для изучения древостоя было заложено 4 площадки размером 10 - 30 м, в их пределах для изучения травянистой растительности закладывалось по 3 площадки 1 - 1 м. Проведено описание почвенного разреза. В управлении карьера были получены данные по мониторингу, который проводится Всероссийским НИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова с лета 2003 г.

Участок леса находится на правом берегу р. Оки на бровке первой террасы, примыкающей к пойме. В этом месте переход от поймы к террасе постепенный, превышение составляет 1,5 – 2 м. Лес протягивается вдоль поймы с С-З на Ю-В на 1,5 км, ширина его от 30 до 100 м. Мы изучали участок на юго-западе с преобладанием широколиственных пород. Его протяжённость около 500 м. На этом участке леса в 50-60-е годы ХХ-го века находился пионерский лагерь, который в 1965 г. был ликвидирован в связи с отводом прилегающих земель для карьера. На бывшей территории лагеря сохранились остатки фундамента зданий, поросшие осиной и берёзой до 4 м высотой. В 80-е годы для работ на карьере через участок леса были проложены дороги, у части деревьев при этом были повреждены стволы и крупные сучья. В настоящее время разработка карьера не оказывает существенного влияния на состояние леса – техника здесь не работает, дороги перегорожены, данные мониторинга показывают отсутствие существенного загрязнения.

На прилегающем участке поймы располагаются “несанкционированные” огороды, захватывающие водоохранную зону. Часть из них заброшена, на некоторых имеются хозяйственные постройки.

Проведённое описание почвенного разреза показало, что почва здесь маломощная, близка по типу к серой лесной. Материнская порода – песок.

При преобладании дуба встречающиеся сосна, берёза, осина (суммарно около 30 %) не типичны для широколиственного леса.

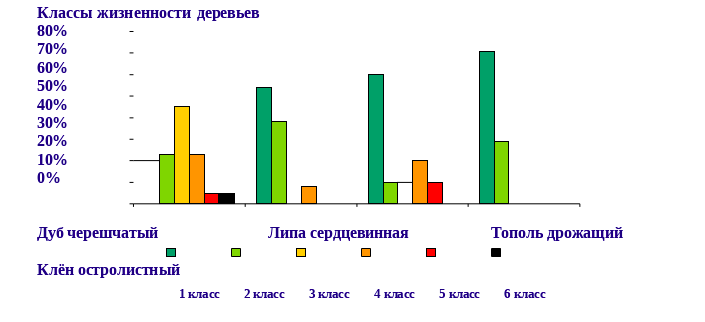

По обхвату ствола можно предположить, что возраст дубов и лип более 100 лет. Большинство дубов имеют 3-ий класс жизненности, а остальные широколиственные породы

1-ый класс жизненности.

Из повреждений наиболее типичны:

1. Поломы крупных ветвей (у 100 % дубов и лип);

2. Морозобойные трещины (в том числе не полностью зажившие) около 40 % дубов и лип;

3. Крупные дупла на месте выломанных ветвей, некоторые со следами огня (20 %);

4. Содранная или повреждённая кора ( 10 %);

5. Суховершинность ( 10 %);

6. Поражение трутовиками – единично.

Школа №446

История подмосковных лесов – это страницы становления Московского государства с периодами его усиления, сопровождавшимися истреблением леса (времена Ивана Грозного) или его восстановлением (в Смутные времена). В X–XII вв. до прихода человека в Западном Подмосковье, как считал известный геоботаник В. В. Алехин, господствовали многоярусные широколиственные леса. Но сегодня мало кто назовёт подзону, в которой расположена большая часть Подмосковья, хвойно-широколиственной. Человек превратил её в подзону елово-мелколиственных лесов. Широколиственных лесов сегодня в Московской области осталось менее 1 %, а больше половины составляют вторичные березняки и осинники. Оставшиеся широколиственные леса Подмосковья должны быть изучены и сохранены. И мы хотим внести посильный вклад в это дело.

В течение нескольких лет учащиеся нашей школы изучают процессы рекультивации земель на Щуровском карьере в Московской области, Коломенском районе. Мы обратили внимание на то, что в непосредственной близости от карьера находится участок леса с деревьями широколиственных пород почтенного возраста.

Цель моей работы было изучение и оценка экологического состояния участка широколиственного леса в районе Щуровского карьера.

Задачи работы:

1. Дать общую характеристику участка.

2. Определить видовой состав растений.

3. Оценить состояние древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

4. Выделить факторы, влияющие на экологическое состояние леса.

Полевые материалы собраны во время выездов и экспедиций 2002 – 2003 г. г. На изучаемом участке леса было выделено 3 площадки 60 м - 100 м и проведено маршрутное описание (по периметру и диагоналям). Отмечался общий характер растительности, тропинки, дороги, ямы, наличие мусора и его характер, другие особенности. Описание растительности проводилось по стандартной методике. Для изучения древостоя было заложено 4 площадки размером 10 - 30 м, в их пределах для изучения травянистой растительности закладывалось по 3 площадки 1 - 1 м. Проведено описание почвенного разреза. В управлении карьера были получены данные по мониторингу, который проводится Всероссийским НИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова с лета 2003 г.

Участок леса находится на правом берегу р. Оки на бровке первой террасы, примыкающей к пойме. В этом месте переход от поймы к террасе постепенный, превышение составляет 1,5 – 2 м. Лес протягивается вдоль поймы с С-З на Ю-В на 1,5 км, ширина его от 30 до 100 м. Мы изучали участок на юго-западе с преобладанием широколиственных пород. Его протяжённость около 500 м. На этом участке леса в 50-60-е годы ХХ-го века находился пионерский лагерь, который в 1965 г. был ликвидирован в связи с отводом прилегающих земель для карьера. На бывшей территории лагеря сохранились остатки фундамента зданий, поросшие осиной и берёзой до 4 м высотой. В 80-е годы для работ на карьере через участок леса были проложены дороги, у части деревьев при этом были повреждены стволы и крупные сучья. В настоящее время разработка карьера не оказывает существенного влияния на состояние леса – техника здесь не работает, дороги перегорожены, данные мониторинга показывают отсутствие существенного загрязнения.

На прилегающем участке поймы располагаются “несанкционированные” огороды, захватывающие водоохранную зону. Часть из них заброшена, на некоторых имеются хозяйственные постройки.

Проведённое описание почвенного разреза показало, что почва здесь маломощная, близка по типу к серой лесной. Материнская порода – песок.

При преобладании дуба встречающиеся сосна, берёза, осина (суммарно около 30 %) не типичны для широколиственного леса.

По обхвату ствола можно предположить, что возраст дубов и лип более 100 лет. Большинство дубов имеют 3-ий класс жизненности, а остальные широколиственные породы

1-ый класс жизненности.

Из повреждений наиболее типичны:

1. Поломы крупных ветвей (у 100 % дубов и лип);

2. Морозобойные трещины (в том числе не полностью зажившие) около 40 % дубов и лип;

3. Крупные дупла на месте выломанных ветвей, некоторые со следами огня (20 %);

4. Содранная или повреждённая кора ( 10 %);

5. Суховершинность ( 10 %);

6. Поражение трутовиками – единично.

В подлеске преобладает лещина, встречается бересклет, жимолость. Состояние подлеска нормальное, поломы ветвей наблюдаются только вдоль тропинок.

В подросте преобладают клён остролистный, липа сердцевидная и осина. Подрост дуба встречается редко, отмечен не на всех участках, самый высокий – 3 м. Осенью 2002 г. был обильный урожай желудей, под некоторыми дубами они покрывали до 50 % поверхности. Жёлуди отличались размерами и формой, мы выделили три типа: бочкообразные – А; удлинённые Б; конические В; В 2003 г. желудей не было. Мы ожидали большого количества проростков в осенних исследованиях 2003 г, тщательно обследовали площадки 1 - 1 м, но обнаружили лишь отдельные экземпляры. Возможно, проростки погибли из – за суровой бесснежной зимы 2002 –2003 гг.

Среди травянистых растений встречаются как типичные для широколиственных лесов

- чина весенняя, звездчатка жестколистная, вероника дубравная, марьянник дубравный, сныть обыкновенная, копытень европейский, осока волосистая, так и растения светлых лесов и опушечные – душица обыкновенная, земляника лесная, смолка обыкновенная, клевер, подмаренник мягкий. Из растений, свойственных для сильно нарушенных лесных сообществ, единично отмечен аистник.

Состав травянистой растительности.

Выводы.

1. Обследованный участок леса по характеру древостоя, подлеска и травянистого яруса относится к широколиственному с умеренной степенью нарушенности (внедрения мелколиственных пород и сопутствующих им растений). В составе древостоя преобладает дуб, но деревья имеют 2-3 класс жизненности, возобновление дуба происходит слабо.

2. Работы на карьере в настоящее время не оказывают существенного влияния на состояние леса.

3. На состояние леса влияет рекреационная нагрузка. Одним из основных факторов в настоящее время является вытаптывание. Мы оцениваем интенсивность данного фактора как умеренную. Нарушают почвенный покров и кострища. Бытовой мусор снижает эстетическую ценность данного участка, но количество его не так велико, чтобы оказывать существенное влияние на состав и состояние растительности.

4. Необходимо дальнейшее изучение участка для определения целесообразности проведения мероприятий по его сохранению.

В подросте преобладают клён остролистный, липа сердцевидная и осина. Подрост дуба встречается редко, отмечен не на всех участках, самый высокий – 3 м. Осенью 2002 г. был обильный урожай желудей, под некоторыми дубами они покрывали до 50 % поверхности. Жёлуди отличались размерами и формой, мы выделили три типа: бочкообразные – А; удлинённые Б; конические В; В 2003 г. желудей не было. Мы ожидали большого количества проростков в осенних исследованиях 2003 г, тщательно обследовали площадки 1 - 1 м, но обнаружили лишь отдельные экземпляры. Возможно, проростки погибли из – за суровой бесснежной зимы 2002 –2003 гг.

Среди травянистых растений встречаются как типичные для широколиственных лесов

- чина весенняя, звездчатка жестколистная, вероника дубравная, марьянник дубравный, сныть обыкновенная, копытень европейский, осока волосистая, так и растения светлых лесов и опушечные – душица обыкновенная, земляника лесная, смолка обыкновенная, клевер, подмаренник мягкий. Из растений, свойственных для сильно нарушенных лесных сообществ, единично отмечен аистник.

Состав травянистой растительности.

Выводы.

1. Обследованный участок леса по характеру древостоя, подлеска и травянистого яруса относится к широколиственному с умеренной степенью нарушенности (внедрения мелколиственных пород и сопутствующих им растений). В составе древостоя преобладает дуб, но деревья имеют 2-3 класс жизненности, возобновление дуба происходит слабо.

2. Работы на карьере в настоящее время не оказывают существенного влияния на состояние леса.

3. На состояние леса влияет рекреационная нагрузка. Одним из основных факторов в настоящее время является вытаптывание. Мы оцениваем интенсивность данного фактора как умеренную. Нарушают почвенный покров и кострища. Бытовой мусор снижает эстетическую ценность данного участка, но количество его не так велико, чтобы оказывать существенное влияние на состав и состояние растительности.

4. Необходимо дальнейшее изучение участка для определения целесообразности проведения мероприятий по его сохранению.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации