Д.И. Гайниев

Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе,

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, economist3dbum@yandex.ru

Актуальность проблемы изменения климата обусловлена тем, что от состояния климата напрямую зависит жизнь всех обитателей Земли.

Учёные, занимающиеся изучением климата, обнаружили зависимость влияния деятельности человека на изменение погодных условий и глобальное потепление. Однако, как было выяснено, это не единственная причина изменения климата, а к нему причастны множество биотических факторов.

Различные точки зрения этого вопроса мы рассмотрим в данной работе.

Изменение климата на планете [6]

Глобальный климат характеризуется набором состояний глобальной климатической системы за определенный промежуток времени.

Глобальная климатическая система состоит из пяти основных компонентов: атмосферы, гидросферы, криосферы, поверхности континентов и биосферы, взаимодействие которых оказывает существенное влияние на изменчивость климата за длительные временные интервалы

Климатическая система изменяется во времени под влиянием:

динамики самой климатической системы,

в результате внешних воздействий (например, извержения вулканов, вариаций потока солнечной радиации и воздействий, обусловленных хозяйственной деятельностью человека - таких как изменение состава атмосферы и изменения в землепользовании).

Описание климата конкретного региона должно включать анализ средних условий (например, температуры, осадков, ветров), сезонных циклов и вероятности экстремальных явлений, таких как сильные заморозки или ураганы. По определению Международной метеорологической организации (MMO), 30 лет — это классический период, за который используются статистические данные для определения климата; 30-летний период, предложенный MMO, следует рассматривать как рекомендуемый, а не как строго фиксированный.

Определение климата как типичных условий в течение десятилетий в данном регионе не отменяет того факта, что климат может быстро меняться.

Сюжетная линия и сценарная семья А1.

Описание будущего мира с быстрым экономическим ростом. Население Земли достигает пика в середине века и затем уменьшается. Быстрое внедрение новых и более эффективных технологий

Сценарная семья А1. Три группы А1 отличаются центральным технологическим элементом.

Значительная доля ископаемых видов топлива (A1F1)

Не ископаемые источники энергии (А1Т)

Равновесие между всеми источниками (А1В)

Сюжетная линия и сценарная семья А2

Основополагающая тема: самообеспечение и сохранение местной самобытности.

Сюжетная линия и сценарная семья В1

Главное внимание уделяется глобальным решениям экономической, социальной и экологической устойчивости. Включает большую справедливость, но без дополнительных инициатив, связанных с климатом.

Сюжетная линия и сценарная семья В2

Описание мира, где главное внимание уделяется локальным решениям проблемы экономической, социальной и экологической устойчивости.

Результаты последних исследований на глобальной модели с большой вероятностью показывают, что потепление над почти всеми районами суши будет происходить более быстрыми темпами, чем в среднем по земному шару, и в значительной мере это относится к территориям, находящимся в высоких широтах северного полушария в холодный сезон.

Концепция природной цикличности

и некоторые задачи хозяйственных стратегий России [2]

Гипотеза о циклических изменениях климата, чередовании прохладно-влажных и тепло-сухих периодов каждые 35-45 лет, была выдвинута в конце XIX в. русскими учеными Э.А. Брикнером [7] и А.И. Воейковым [1]. Эта теория была развита А.В. Шнитниковым в стройную концепцию о внутривековой и многовековой изменчивости климата Северного полушария.

А.В. Шнитников [5] обосновал многовековую изменчивость климата, показав, что после окончания ледникового периода, 12 тыс. лет назад, климат и увлажненность материков Северного полушария менялись циклически каждые 1500-2100 лет.

А.В. Шнитников доказал многовековую изменчивость климата. Он показал, что после окончания ледникового периода, 12 тыс. лет назад, климат и увлажненность материков Северного полушария циклически менялись каждые 1500-2100 лет.

Шнитников также отметил, что такие циклы сохраняются и в настоящее время. Он считал середину XIX века важным рубежом: окончанием прохладной и влажной эпохи и началом теплой и сухой эпохи, которая продолжается до сих пор. Современный тренд потепления особенно заметен с 70-х годов XIX века и 30-х годов XX века.Современная климатология и государственная система слежения за изменениями климата не учитывают фактор природной цикличности, что естественно, так как инструментальные данные, такие как температура, влажность и осадки, не всегда объективно отражают многолетние климатические тенденции.

Согласно концепции многовековой и внутривековой изменчивости климата, на фоне отступления ледников в голоцене было зафиксировано 6 циклов изменения гидротермических условий за 1500-2100 лет.

Концепция природных циклов

Гелиогидроклиматические циклы. Климатические циклы могут совпадать по времени с циклами солнечной активности. Из-за этого некоторые учёные рассматривают их как единые гелио-климатические ритмы.

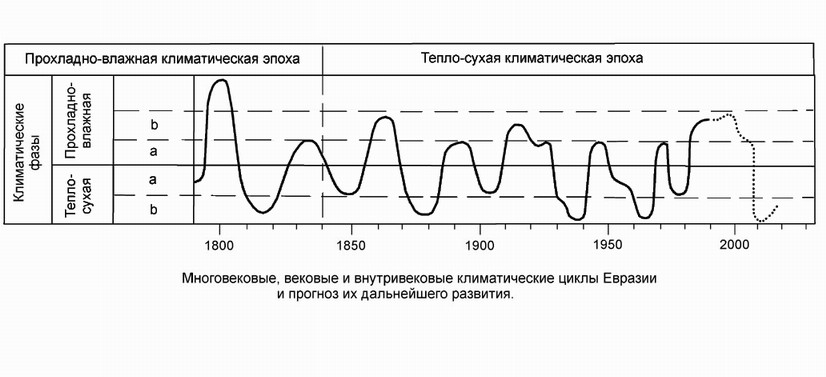

Изучив изменчивость гидрологического режима ряда водоёмов Северной Евразии [3] за период с конца XIX века, учёные обнаружили, что за это время произошло два полных «брикнеровских» климатических цикла и начался третий – рисунок 1. «Брикнеровские» циклы — это гипотетические циклы климата, которые предложил изучать метеоролог Мориц Брикнер. Эти циклы есть длительные изменения климата, при которых холодные и влажные годы сменяются тёплыми и сухими примерно каждые 35 лет. Однако в некоторых случаях этот цикл может длиться от 25 до 50 лет. Уже в 17 веке заметили, что подобные изменения происходят в температурных условиях северо-западной Европы.

Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе,

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, economist3dbum@yandex.ru

Актуальность проблемы изменения климата обусловлена тем, что от состояния климата напрямую зависит жизнь всех обитателей Земли.

Учёные, занимающиеся изучением климата, обнаружили зависимость влияния деятельности человека на изменение погодных условий и глобальное потепление. Однако, как было выяснено, это не единственная причина изменения климата, а к нему причастны множество биотических факторов.

Различные точки зрения этого вопроса мы рассмотрим в данной работе.

Изменение климата на планете [6]

Глобальный климат характеризуется набором состояний глобальной климатической системы за определенный промежуток времени.

Глобальная климатическая система состоит из пяти основных компонентов: атмосферы, гидросферы, криосферы, поверхности континентов и биосферы, взаимодействие которых оказывает существенное влияние на изменчивость климата за длительные временные интервалы

Климатическая система изменяется во времени под влиянием:

динамики самой климатической системы,

в результате внешних воздействий (например, извержения вулканов, вариаций потока солнечной радиации и воздействий, обусловленных хозяйственной деятельностью человека - таких как изменение состава атмосферы и изменения в землепользовании).

Описание климата конкретного региона должно включать анализ средних условий (например, температуры, осадков, ветров), сезонных циклов и вероятности экстремальных явлений, таких как сильные заморозки или ураганы. По определению Международной метеорологической организации (MMO), 30 лет — это классический период, за который используются статистические данные для определения климата; 30-летний период, предложенный MMO, следует рассматривать как рекомендуемый, а не как строго фиксированный.

Определение климата как типичных условий в течение десятилетий в данном регионе не отменяет того факта, что климат может быстро меняться.

Сюжетная линия и сценарная семья А1.

Описание будущего мира с быстрым экономическим ростом. Население Земли достигает пика в середине века и затем уменьшается. Быстрое внедрение новых и более эффективных технологий

Сценарная семья А1. Три группы А1 отличаются центральным технологическим элементом.

Значительная доля ископаемых видов топлива (A1F1)

Не ископаемые источники энергии (А1Т)

Равновесие между всеми источниками (А1В)

Сюжетная линия и сценарная семья А2

Основополагающая тема: самообеспечение и сохранение местной самобытности.

Сюжетная линия и сценарная семья В1

Главное внимание уделяется глобальным решениям экономической, социальной и экологической устойчивости. Включает большую справедливость, но без дополнительных инициатив, связанных с климатом.

Сюжетная линия и сценарная семья В2

Описание мира, где главное внимание уделяется локальным решениям проблемы экономической, социальной и экологической устойчивости.

Результаты последних исследований на глобальной модели с большой вероятностью показывают, что потепление над почти всеми районами суши будет происходить более быстрыми темпами, чем в среднем по земному шару, и в значительной мере это относится к территориям, находящимся в высоких широтах северного полушария в холодный сезон.

Концепция природной цикличности

и некоторые задачи хозяйственных стратегий России [2]

Гипотеза о циклических изменениях климата, чередовании прохладно-влажных и тепло-сухих периодов каждые 35-45 лет, была выдвинута в конце XIX в. русскими учеными Э.А. Брикнером [7] и А.И. Воейковым [1]. Эта теория была развита А.В. Шнитниковым в стройную концепцию о внутривековой и многовековой изменчивости климата Северного полушария.

А.В. Шнитников [5] обосновал многовековую изменчивость климата, показав, что после окончания ледникового периода, 12 тыс. лет назад, климат и увлажненность материков Северного полушария менялись циклически каждые 1500-2100 лет.

А.В. Шнитников доказал многовековую изменчивость климата. Он показал, что после окончания ледникового периода, 12 тыс. лет назад, климат и увлажненность материков Северного полушария циклически менялись каждые 1500-2100 лет.

Шнитников также отметил, что такие циклы сохраняются и в настоящее время. Он считал середину XIX века важным рубежом: окончанием прохладной и влажной эпохи и началом теплой и сухой эпохи, которая продолжается до сих пор. Современный тренд потепления особенно заметен с 70-х годов XIX века и 30-х годов XX века.Современная климатология и государственная система слежения за изменениями климата не учитывают фактор природной цикличности, что естественно, так как инструментальные данные, такие как температура, влажность и осадки, не всегда объективно отражают многолетние климатические тенденции.

Согласно концепции многовековой и внутривековой изменчивости климата, на фоне отступления ледников в голоцене было зафиксировано 6 циклов изменения гидротермических условий за 1500-2100 лет.

Концепция природных циклов

Гелиогидроклиматические циклы. Климатические циклы могут совпадать по времени с циклами солнечной активности. Из-за этого некоторые учёные рассматривают их как единые гелио-климатические ритмы.

Изучив изменчивость гидрологического режима ряда водоёмов Северной Евразии [3] за период с конца XIX века, учёные обнаружили, что за это время произошло два полных «брикнеровских» климатических цикла и начался третий – рисунок 1. «Брикнеровские» циклы — это гипотетические циклы климата, которые предложил изучать метеоролог Мориц Брикнер. Эти циклы есть длительные изменения климата, при которых холодные и влажные годы сменяются тёплыми и сухими примерно каждые 35 лет. Однако в некоторых случаях этот цикл может длиться от 25 до 50 лет. Уже в 17 веке заметили, что подобные изменения происходят в температурных условиях северо-западной Европы.

Рисунок 1 – Многовековые, вековые и внутренние климатические циклы Евразии и прогноз их дальнейшего развития

Второй цикл климатических изменений длился с 1941 по 1972 годы и состоял из 32 лет. Он включал прохладную и влажную фазу с 1941 по 1950 годы, переходный период по увлажнению с 1952 по 1959 годы и наиболее засушливые годы с 1960 по 1968 годы.

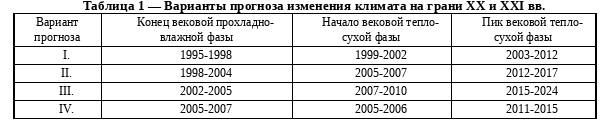

Третий цикл начался с тепло-сухой фазы в 1973–1979 годах. С 1979–1980 годов началась и продолжается до сих пор вековая прохладно-влажная фаза, которая закончится в 2005–2007 годах.

Циклы уровня Мирового океана. А.В. Шнитников выделил 6 циклов изменения уровня Мирового океана в голоцене с интервалом 1500-2000 лет.

С середины 30-х годов XX века наблюдается значительное повышение уровня океана (в среднем 5,5 мм/год), совпадающее с максимумом тепло-сухой фазы. Это позволяет предположить связь между процессами в атмосфере, гидрологии суши и океана.

Циклы ледовой обстановки в Арктике. А.В. Шнитников выделил 6 циклов изменения уровня Мирового океана в голоцене с интервалом 1500-2000 лет. С середины 30-х годов XX века наблюдается значительное повышение уровня океана (в среднем 5,5 мм/год), связанное с максимумом тепло-сухой фазы. Это указывает на связь между процессами в атмосфере, гидрологии суши и океана.

В изменчивости ледовой обстановки Арктики прослеживаются 80-летние-вековые циклы, коррелирующие с циклами солнечной активности. Анализ концентрации углекислого газа (СО2) не выявил связи между этим показателем и изменениями ледовитости Арктики

Геофизические циклы магнитного поля Земли, георитмы Земли.

В 1907 году М.А. Боголепов предложил концепцию циклических изменений климата Русской равнины с периодом 30-45 лет. Он отметил, что в этот временной интервал происходят «возмущения» большинства метеорологических и геофизических элементов, включая северные сияния, магнитные бури, вулканическую и тектоническую активность.

Современные представления о георитмах Земли включают интервалы 2-5, 7-12, 19-22, 80-100 и 1800-2000 лет. Эти ритмы проявляются в квазицикличности экзогенных и эндогенных геологических процессов, а также в гидрогеологических параметрах.

Циклы динамики численности и ареалов животных. В динамике численности животных наблюдаются подъемы и спады через интервалы, близкие к гелиогидроклиматическим циклам. Асинхронность этих циклов обусловлена различиями природных условий и экологических сукцессий на разных территориях.

Концепция природных циклов и механизмы космического воздействия. Синхронность развития гидрометеорологических, гелио и геологических ритмов Земли, их влияние на растительный и животный мир, на течение экологических сукцессий, дает основание говорить о единстве и взаимосвязи этих природных тенденций.

Изменения в одном из этих процессов могут вызвать каскадные эффекты, влияя на другие компоненты окружающей среды. Например, повышение температуры воздуха может привести к таянию ледников, изменению водных режимов и, как следствие, изменению ареалов обитания многих видов растений и животных. Все эти факторы, в свою очередь, зависят от геокосмических связей, и в частности, от движения планет Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), спутника Земли – Луны, и самого Солнца. Таким образом, понимание этих взаимосвязей важно для прогнозирования и смягчения последствий климатических изменений, а также для разработки стратегий устойчивого развития и сохранения биоразнообразия.

Оценка современной природной ситуации с позиции концепции природной цикличности. Игнорирование сложных взаимосвязей в природе может создать ложное впечатление хаоса в климатических и других явлениях. Окружающая среда представляет собой сложную систему, в которой все компоненты — воздух, ледники, водные режимы, растения, животные — взаимосвязаны. Изменения в одном из этих процессов могут повлиять на другие компоненты. Например, повышение температуры воздуха может привести к таянию ледников и изменению водных режимов. Это, в свою очередь, может повлиять на ареалы обитания многих видов растений и животных.

Понимание этих взаимосвязей важно для прогнозирования последствий климатических изменений, разработки стратегий устойчивого развития и сохранения биоразнообразия. Это поможет нам лучше понять природу и предотвратить возможные негативные последствия наших действий.

Чтобы понять, как долго будет сохраняться прохладный и влажный климат, и спрогнозировать возможные природные аномалии, такие как землетрясения, нам необходимо объединить знания из различных научных областей. Потепление климата может привести к таянию ледников и изменению режима воды. Это, в свою очередь, может сказаться на местах обитания растений и животных.

Понимание этих взаимосвязей позволит нам прогнозировать изменения климата и разрабатывать меры для устойчивого развития и сохранения природы. Это, в свою очередь, поможет нам лучше понимать природу и предотвращать проблемы, которые могут возникнуть в результате наших действий.

Второй цикл климатических изменений длился с 1941 по 1972 годы и состоял из 32 лет. Он включал прохладную и влажную фазу с 1941 по 1950 годы, переходный период по увлажнению с 1952 по 1959 годы и наиболее засушливые годы с 1960 по 1968 годы.

Третий цикл начался с тепло-сухой фазы в 1973–1979 годах. С 1979–1980 годов началась и продолжается до сих пор вековая прохладно-влажная фаза, которая закончится в 2005–2007 годах.

Циклы уровня Мирового океана. А.В. Шнитников выделил 6 циклов изменения уровня Мирового океана в голоцене с интервалом 1500-2000 лет.

С середины 30-х годов XX века наблюдается значительное повышение уровня океана (в среднем 5,5 мм/год), совпадающее с максимумом тепло-сухой фазы. Это позволяет предположить связь между процессами в атмосфере, гидрологии суши и океана.

Циклы ледовой обстановки в Арктике. А.В. Шнитников выделил 6 циклов изменения уровня Мирового океана в голоцене с интервалом 1500-2000 лет. С середины 30-х годов XX века наблюдается значительное повышение уровня океана (в среднем 5,5 мм/год), связанное с максимумом тепло-сухой фазы. Это указывает на связь между процессами в атмосфере, гидрологии суши и океана.

В изменчивости ледовой обстановки Арктики прослеживаются 80-летние-вековые циклы, коррелирующие с циклами солнечной активности. Анализ концентрации углекислого газа (СО2) не выявил связи между этим показателем и изменениями ледовитости Арктики

Геофизические циклы магнитного поля Земли, георитмы Земли.

В 1907 году М.А. Боголепов предложил концепцию циклических изменений климата Русской равнины с периодом 30-45 лет. Он отметил, что в этот временной интервал происходят «возмущения» большинства метеорологических и геофизических элементов, включая северные сияния, магнитные бури, вулканическую и тектоническую активность.

Современные представления о георитмах Земли включают интервалы 2-5, 7-12, 19-22, 80-100 и 1800-2000 лет. Эти ритмы проявляются в квазицикличности экзогенных и эндогенных геологических процессов, а также в гидрогеологических параметрах.

Циклы динамики численности и ареалов животных. В динамике численности животных наблюдаются подъемы и спады через интервалы, близкие к гелиогидроклиматическим циклам. Асинхронность этих циклов обусловлена различиями природных условий и экологических сукцессий на разных территориях.

Концепция природных циклов и механизмы космического воздействия. Синхронность развития гидрометеорологических, гелио и геологических ритмов Земли, их влияние на растительный и животный мир, на течение экологических сукцессий, дает основание говорить о единстве и взаимосвязи этих природных тенденций.

Изменения в одном из этих процессов могут вызвать каскадные эффекты, влияя на другие компоненты окружающей среды. Например, повышение температуры воздуха может привести к таянию ледников, изменению водных режимов и, как следствие, изменению ареалов обитания многих видов растений и животных. Все эти факторы, в свою очередь, зависят от геокосмических связей, и в частности, от движения планет Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), спутника Земли – Луны, и самого Солнца. Таким образом, понимание этих взаимосвязей важно для прогнозирования и смягчения последствий климатических изменений, а также для разработки стратегий устойчивого развития и сохранения биоразнообразия.

Оценка современной природной ситуации с позиции концепции природной цикличности. Игнорирование сложных взаимосвязей в природе может создать ложное впечатление хаоса в климатических и других явлениях. Окружающая среда представляет собой сложную систему, в которой все компоненты — воздух, ледники, водные режимы, растения, животные — взаимосвязаны. Изменения в одном из этих процессов могут повлиять на другие компоненты. Например, повышение температуры воздуха может привести к таянию ледников и изменению водных режимов. Это, в свою очередь, может повлиять на ареалы обитания многих видов растений и животных.

Понимание этих взаимосвязей важно для прогнозирования последствий климатических изменений, разработки стратегий устойчивого развития и сохранения биоразнообразия. Это поможет нам лучше понять природу и предотвратить возможные негативные последствия наших действий.

Чтобы понять, как долго будет сохраняться прохладный и влажный климат, и спрогнозировать возможные природные аномалии, такие как землетрясения, нам необходимо объединить знания из различных научных областей. Потепление климата может привести к таянию ледников и изменению режима воды. Это, в свою очередь, может сказаться на местах обитания растений и животных.

Понимание этих взаимосвязей позволит нам прогнозировать изменения климата и разрабатывать меры для устойчивого развития и сохранения природы. Это, в свою очередь, поможет нам лучше понимать природу и предотвращать проблемы, которые могут возникнуть в результате наших действий.

С наступлением тёпло-сухой фазы климатические условия претерпят стремительные изменения. Этот период, который может растянуться на столетия, может оказаться более значимым, чем события 30-х годов XX века, когда в Казахстане обмелели 70% озёр [3, 4]. В регионах, таких как Нижнее Поволжье, Предкавказье, Южный и Средний Урал, Западная Сибирь и Верхняя часть Амура, где наблюдается интенсивное развитие промышленности, сокращение уровня осадков и засушливые условия, значительно усилится антропогенное воздействие на водные и озёрные экосистемы. Уменьшение речного стока ведёт к повышению концентрации загрязняющих веществ в водных объектах. Недостаток воды в водохранилищах гидроэлектростанций способствует размыву иловых отложений, содержащих широкий спектр загрязнителей. В бассейне Верхней Волги, включая Московскую область, сокращение речного стока может привести к ухудшению качества и уменьшению объёма питьевой воды, а также к повышению риска лесных пожаров.

На севере Западной Сибири активизация термокарстовых процессов, вызванная потеплением, может повысить вероятность аварий на нефтепроводах и газопроводах.

В засушливых районах страны ожидается дефицит водных ресурсов. Это лишь часть ожидаемых изменений, и каждая отрасль и государственные органы могут провести глубокий анализ и разработать меры по их предотвращению.

Литература

1. Воейков А.И. Колебания климата и уровня озер Туркестана и Западной Сибири. – Метеорологический вестник №3.1901. – С. 16-27.

2. Груза Г. В.. Ранькова Э. Я. О современных изменениях климата [Электронный ресурс] / 2019 – С. 1-15- Режим доступа http://climatechange.igce.ru/images/chitalniy_zal/geo-clim.pdf , свободный (дата обращения 13.10.2024)

3. Кривенко В. Г. Концепция природной цикличности и некоторые задачи хозяйственных стратегий Росси [Электронный ресурс] / М.: Электронный журнал BioDat – 2014, №5. - Режим доступа: http://biodat.ru/doc/lib/klimat.htm, свободный (дата обращения 13.10.2024)

4. Кривенко В.Г. Водоплавающие птицы и их охрана. 1991. / М. Агропромиздат: 1-271.5. Кривенко В.Г. Концепция внутривековой и многовековой изменчивости климата как предпосылка прогноза // Климаты прошлого и климатический прогноз. М., 1992. С. 39-40.

6. Шнитников А.В. Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария. – Зап. Геогр. общества СССР. 1957. / М. – Л.: Изд-во АН СССР, Т.16. 1-336.

7. Bruckner ed. Klimaschwankungen seit 1700 nebst bemerkungen uberdie klimaschwankungen der diluvialzeit. // Georg. abhandl. von A.Penck. – 1890. – BD. 4, HF. 2. – S. 43-58.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

На севере Западной Сибири активизация термокарстовых процессов, вызванная потеплением, может повысить вероятность аварий на нефтепроводах и газопроводах.

В засушливых районах страны ожидается дефицит водных ресурсов. Это лишь часть ожидаемых изменений, и каждая отрасль и государственные органы могут провести глубокий анализ и разработать меры по их предотвращению.

Литература

1. Воейков А.И. Колебания климата и уровня озер Туркестана и Западной Сибири. – Метеорологический вестник №3.1901. – С. 16-27.

2. Груза Г. В.. Ранькова Э. Я. О современных изменениях климата [Электронный ресурс] / 2019 – С. 1-15- Режим доступа http://climatechange.igce.ru/images/chitalniy_zal/geo-clim.pdf , свободный (дата обращения 13.10.2024)

3. Кривенко В. Г. Концепция природной цикличности и некоторые задачи хозяйственных стратегий Росси [Электронный ресурс] / М.: Электронный журнал BioDat – 2014, №5. - Режим доступа: http://biodat.ru/doc/lib/klimat.htm, свободный (дата обращения 13.10.2024)

4. Кривенко В.Г. Водоплавающие птицы и их охрана. 1991. / М. Агропромиздат: 1-271.5. Кривенко В.Г. Концепция внутривековой и многовековой изменчивости климата как предпосылка прогноза // Климаты прошлого и климатический прогноз. М., 1992. С. 39-40.

6. Шнитников А.В. Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария. – Зап. Геогр. общества СССР. 1957. / М. – Л.: Изд-во АН СССР, Т.16. 1-336.

7. Bruckner ed. Klimaschwankungen seit 1700 nebst bemerkungen uberdie klimaschwankungen der diluvialzeit. // Georg. abhandl. von A.Penck. – 1890. – BD. 4, HF. 2. – S. 43-58.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации