Иващенкова А.М.*

МГРИ им. Серго Орджоникидзе, silverpressure@inbox.ru

Аннотация:

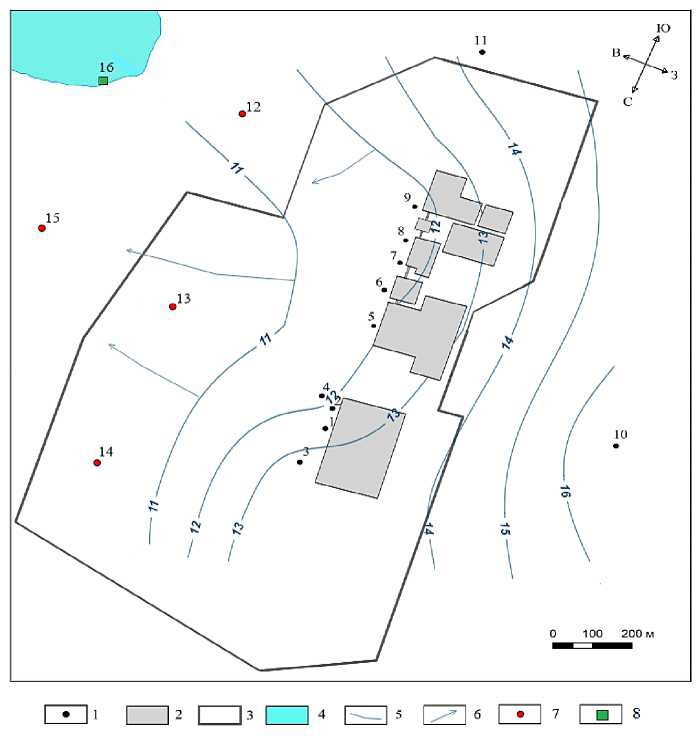

В работе рассмотрены особенности проведения мониторинга подземных вод на предприятиях атомной промышленности. На примере одного из предприятий рассмотрен перечень работ по наблюдению за подземными водами. Приведена карта расположения наблюдательной сети на промплощадке. Даны рекомендации по оптимизации сети мониторинга подземных вод на рассматриваемом объекте.

Ключевые слова: мониторинг, ядерно-и радиационно опасные объекты, радионуклиды, атомная промышленность, подземные воды.

Воздействие объектов атомно-промышленного комплекса на окружающую среду происходит через совокупность всех природных компонентов, в том числе и через недра, которые практически во всех случаях служат основанием для строительства и эксплуатации наземных, приповерхностных и глубинных хранилищ радиоактивных отходов. В результате утечек из подземных коммуникаций, фильтрации из хранилищ твердых и жидких радиоактивных отходов, сбросов в поверхностную гидрографическую сеть может происходить загрязнение подземных вод.

Радиационное загрязнение подземных вод представляет собой опасность, так как подземные воды являются природным ресурсом и используются для питьевого, а на некоторых территориях и централизованного водоснабжения [1]. Поэтому постоянный контроль загрязнения подземных вод радионуклидами является актуальной задачей в области охраны окружающей среды. Охрана подземных вод предусмотрена законодательством и регламентируется рядом правовых актов (например, Федеральным законом №2395-1 «О недрах»).

Под мониторингом подземных вод понимается система регулярных наблюдений за изменением состояния подземных вод под воздействием природных и техногенных факторов [2]. Результатом мониторинга является оценка состояния подземных вод на момент обследования, а также составление прогноза качества подземных вод.

В данном тезисе рассмотрены основные положения мониторинга подземных вод на предприятиях атомной отрасли и этапы его проведения. В качестве примера приведена система мониторинга на промплощадке одного из подобных предприятий.

Этапы проведения мониторинга подземных вод

Этап 1 – сбор, изучение и систематизация фондовых, архивных материалов и данных. Необходимо изучить геолого-гидрогеологические, геоэкологические условия исследуемой территории. Для этого проводится сбор и анализ всех имеющихся материалов инженерно- геологических, инженерно-экологических и других изысканий, проводившихся ранее. Основной интерес представляют работы по изысканиям, проводившимся до начала строительства объекта, поскольку эти данные отражают естественные характеристики территории (так называемые «фоновые» значения»).

Этап 2 - сбор сведений обо всех источниках загрязнения, находящихся на территории предприятия, сведений о качественном и количественном составе образующихся отходов и имеющихся сбросах. Это необходимо для обоснования размещения пунктов наблюдательной сети и выявления основных индикаторов потенциального воздействия предприятия на подземные воды.

Этап 3 – натурные наблюдения, рекогносцировочное обследование территории предприятия и действующей системы мониторинга подземных вод. Данный вид работ проводится для оценки технического состояния имеющихся на предприятии наблюдательных скважин. Режимная сеть наблюдательных скважин обычно является основой для проведения мониторинга подземных вод. Хорошее состояние скважин – один из основных критериев получения достоверной информации о состоянии подземных вод. Технически неисправные скважины могут давать некорректные результаты. В частности, заиливание фильтров скважин приводит к затрудненному поступлению воды в скважину. Искривление ствола скважины и малый диаметр фильтровых колонн (менее 108 мм) не позволяет проводить прокачку подземных вод перед отбором проб. На всех скважинах должны быть защитные крышки, предотвращающие попадание атмосферных осадков и бытового мусора в скважину.

Этап 4 - оценка состояния текущей системы мониторинга и достаточности этой системы на предприятии. Расположение скважин должно учитывать направление потока подземных вод, а также местоположение источников загрязнения, обеспечивать возможность выявления распространения загрязнения как по площади, так и по глубине. Обычно скважины располагают по нескольким профилям перпендикулярно направлению движения подземных вод. Наиболее близкие к источнику техногенного воздействия скважины размещают вокруг него на расстоянии 5-10 м. Обязательно бурится 1-2 скважины выше по потоку подземных вод от источника воздействия для определения фоновых значений определяемых показателей и характеристики потенциальных источников загрязнения, расположенных вне предприятия.

При выявлении недостаточности количества скважин, или же при неисправном их состоянии проводятся работы по технической реконструкции скважин и производится бурение новых скважин. Проверка работоспособности наблюдательных скважин производится 2 раза в год.

Этап 5 - проведение наблюдений. После создания сети наблюдательных скважин скважины оборудуются для проведения в них регулярных наблюдений радиационного, гидрохимического, гидродинамического и температурного видов мониторинга.

Отбор, хранение и транспортирование проб подземных вод осуществляются в соответствии с ГОСТ 4979-49, ГОСТ Р 51592 и МР 2.6.1.27-2003. На начальном этапе проведения наблюдений пробы подземных вод отбираются как можно чаще для выявления основных компонентов загрязнения подземных вод. В дальнейшем, при отсутствии значительных изменений, измерения можно проводить 1 раз в квартал, а также сократить число наблюдаемых компонентов, проводя определение только представительных индикаторов. При обнаружении превышений по a- и β-радиоактивности следует проводить развернутый анализ радионуклидов для выявления природы загрязнения (техногенной или естественной).

Результаты наблюдений заносятся в специальные базы данных, где затем обрабатываются. По результатам строятся карты гидроизогипс, геологогидрогеологические разрезы, карты ореолов загрязнения, составляются информационные отчеты.

Полученные результаты мониторинга используются для разработки прогнозных моделей. Задачей моделирования является прогноз распространения загрязняющих компонентов от источника загрязнения [3].

МГРИ им. Серго Орджоникидзе, silverpressure@inbox.ru

Аннотация:

В работе рассмотрены особенности проведения мониторинга подземных вод на предприятиях атомной промышленности. На примере одного из предприятий рассмотрен перечень работ по наблюдению за подземными водами. Приведена карта расположения наблюдательной сети на промплощадке. Даны рекомендации по оптимизации сети мониторинга подземных вод на рассматриваемом объекте.

Ключевые слова: мониторинг, ядерно-и радиационно опасные объекты, радионуклиды, атомная промышленность, подземные воды.

Воздействие объектов атомно-промышленного комплекса на окружающую среду происходит через совокупность всех природных компонентов, в том числе и через недра, которые практически во всех случаях служат основанием для строительства и эксплуатации наземных, приповерхностных и глубинных хранилищ радиоактивных отходов. В результате утечек из подземных коммуникаций, фильтрации из хранилищ твердых и жидких радиоактивных отходов, сбросов в поверхностную гидрографическую сеть может происходить загрязнение подземных вод.

Радиационное загрязнение подземных вод представляет собой опасность, так как подземные воды являются природным ресурсом и используются для питьевого, а на некоторых территориях и централизованного водоснабжения [1]. Поэтому постоянный контроль загрязнения подземных вод радионуклидами является актуальной задачей в области охраны окружающей среды. Охрана подземных вод предусмотрена законодательством и регламентируется рядом правовых актов (например, Федеральным законом №2395-1 «О недрах»).

Под мониторингом подземных вод понимается система регулярных наблюдений за изменением состояния подземных вод под воздействием природных и техногенных факторов [2]. Результатом мониторинга является оценка состояния подземных вод на момент обследования, а также составление прогноза качества подземных вод.

В данном тезисе рассмотрены основные положения мониторинга подземных вод на предприятиях атомной отрасли и этапы его проведения. В качестве примера приведена система мониторинга на промплощадке одного из подобных предприятий.

Этапы проведения мониторинга подземных вод

Этап 1 – сбор, изучение и систематизация фондовых, архивных материалов и данных. Необходимо изучить геолого-гидрогеологические, геоэкологические условия исследуемой территории. Для этого проводится сбор и анализ всех имеющихся материалов инженерно- геологических, инженерно-экологических и других изысканий, проводившихся ранее. Основной интерес представляют работы по изысканиям, проводившимся до начала строительства объекта, поскольку эти данные отражают естественные характеристики территории (так называемые «фоновые» значения»).

Этап 2 - сбор сведений обо всех источниках загрязнения, находящихся на территории предприятия, сведений о качественном и количественном составе образующихся отходов и имеющихся сбросах. Это необходимо для обоснования размещения пунктов наблюдательной сети и выявления основных индикаторов потенциального воздействия предприятия на подземные воды.

Этап 3 – натурные наблюдения, рекогносцировочное обследование территории предприятия и действующей системы мониторинга подземных вод. Данный вид работ проводится для оценки технического состояния имеющихся на предприятии наблюдательных скважин. Режимная сеть наблюдательных скважин обычно является основой для проведения мониторинга подземных вод. Хорошее состояние скважин – один из основных критериев получения достоверной информации о состоянии подземных вод. Технически неисправные скважины могут давать некорректные результаты. В частности, заиливание фильтров скважин приводит к затрудненному поступлению воды в скважину. Искривление ствола скважины и малый диаметр фильтровых колонн (менее 108 мм) не позволяет проводить прокачку подземных вод перед отбором проб. На всех скважинах должны быть защитные крышки, предотвращающие попадание атмосферных осадков и бытового мусора в скважину.

Этап 4 - оценка состояния текущей системы мониторинга и достаточности этой системы на предприятии. Расположение скважин должно учитывать направление потока подземных вод, а также местоположение источников загрязнения, обеспечивать возможность выявления распространения загрязнения как по площади, так и по глубине. Обычно скважины располагают по нескольким профилям перпендикулярно направлению движения подземных вод. Наиболее близкие к источнику техногенного воздействия скважины размещают вокруг него на расстоянии 5-10 м. Обязательно бурится 1-2 скважины выше по потоку подземных вод от источника воздействия для определения фоновых значений определяемых показателей и характеристики потенциальных источников загрязнения, расположенных вне предприятия.

При выявлении недостаточности количества скважин, или же при неисправном их состоянии проводятся работы по технической реконструкции скважин и производится бурение новых скважин. Проверка работоспособности наблюдательных скважин производится 2 раза в год.

Этап 5 - проведение наблюдений. После создания сети наблюдательных скважин скважины оборудуются для проведения в них регулярных наблюдений радиационного, гидрохимического, гидродинамического и температурного видов мониторинга.

Отбор, хранение и транспортирование проб подземных вод осуществляются в соответствии с ГОСТ 4979-49, ГОСТ Р 51592 и МР 2.6.1.27-2003. На начальном этапе проведения наблюдений пробы подземных вод отбираются как можно чаще для выявления основных компонентов загрязнения подземных вод. В дальнейшем, при отсутствии значительных изменений, измерения можно проводить 1 раз в квартал, а также сократить число наблюдаемых компонентов, проводя определение только представительных индикаторов. При обнаружении превышений по a- и β-радиоактивности следует проводить развернутый анализ радионуклидов для выявления природы загрязнения (техногенной или естественной).

Результаты наблюдений заносятся в специальные базы данных, где затем обрабатываются. По результатам строятся карты гидроизогипс, геологогидрогеологические разрезы, карты ореолов загрязнения, составляются информационные отчеты.

Полученные результаты мониторинга используются для разработки прогнозных моделей. Задачей моделирования является прогноз распространения загрязняющих компонентов от источника загрязнения [3].

1- наблюдательные скважины; 2- ядерно- и радиационно опасные объекты (ЯРОО);

3- граница промплощадки;

4- поверхностный водный объект; 5- гидроизогипсы; 6- направление потока; 7- проектные наблюдательные скважины; 8- проектный пункт отбора проб поверхностных вод.

Рисунок 1. Схема расположения ЯРОО и скважин наблюдательной сети на рассматриваемой промплощадке

Характеристика рассматриваемого объекта

Промплощадка предприятия находится в промышленной зоне, в состав которой также входит несколько других объектов атомной промышленности, каждый из которых является потенциальным источником воздействия на компоненты окружающей среды. На предприятии производятся работы по изготовлению, эксплуатации и утилизации средств обращения с радиоактивными веществами и отходами.

На промплощадке рассматриваемого предприятия находится ряд ядерно- и радиационно опасных объектов (далее-ЯРОО), в основном это хранилища радиоактивных отходов. Также на промплощадке присутствует сеть скважин для наблюдения за режимом и составом подземных вод нижнекембрийского водоносного горизонта (рисунок 1). Гидрогеологические условия на изученную глубину характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: четвертичный водоносный горизонт и нижнекембрийский водоносный горизонт, гидравлически связанный с четвертичным горизонтом в местах отсутствия локального водоупора.

Разгрузка нижнекембрийского водоносного горизонта происходит в близлежащие поверхностные водные объекты, которые имеют рыбохозяйственное назначение. Воды нижнекембрийского водоносного горизонта используются для хозяйственно-питьевого

водоснабжения соседних населенных пунктов, но водозаборы находятся выше по потоку, поэтому загрязнение подземных вод предприятием не представляет угрозы для населения.

Карта гидроизогипс нижнекембрийского водоносного горизонта представлена на рисунке 1. Структура потока определена по разведочным и пробуренным ранее скважинам на промплощадке и за ее пределами.

Основной задачей системы мониторинга химического и радионуклидного загрязнения подземных вод в пределах рассматриваемой промплощадки является определение наличия (отсутствия) загрязнения от деятельности данного объекта [4]. Поэтому большинство наблюдательных скважин (№ 1-9, 11) располагаются вблизи основных ЯРОО и ниже по течению подземных вод. Скважина №10, характеризующая «фон» территории, располагается выше по потоку.

Для своевременного выявления возможных зон подтопления строений промплощадки, в том числе и хранилищ радиоактивных отходов, проводятся наблюдения за уровнями грунтовых вод.

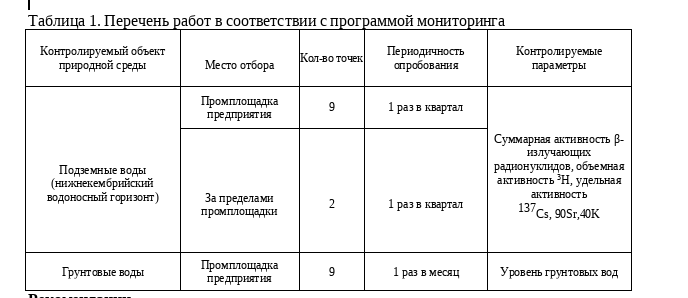

Места отбора проб, частота отбора проб и контролируемые параметры определены программой мониторинга на предприятии и представлены в таблице 1.

3- граница промплощадки;

4- поверхностный водный объект; 5- гидроизогипсы; 6- направление потока; 7- проектные наблюдательные скважины; 8- проектный пункт отбора проб поверхностных вод.

Рисунок 1. Схема расположения ЯРОО и скважин наблюдательной сети на рассматриваемой промплощадке

Характеристика рассматриваемого объекта

Промплощадка предприятия находится в промышленной зоне, в состав которой также входит несколько других объектов атомной промышленности, каждый из которых является потенциальным источником воздействия на компоненты окружающей среды. На предприятии производятся работы по изготовлению, эксплуатации и утилизации средств обращения с радиоактивными веществами и отходами.

На промплощадке рассматриваемого предприятия находится ряд ядерно- и радиационно опасных объектов (далее-ЯРОО), в основном это хранилища радиоактивных отходов. Также на промплощадке присутствует сеть скважин для наблюдения за режимом и составом подземных вод нижнекембрийского водоносного горизонта (рисунок 1). Гидрогеологические условия на изученную глубину характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: четвертичный водоносный горизонт и нижнекембрийский водоносный горизонт, гидравлически связанный с четвертичным горизонтом в местах отсутствия локального водоупора.

Разгрузка нижнекембрийского водоносного горизонта происходит в близлежащие поверхностные водные объекты, которые имеют рыбохозяйственное назначение. Воды нижнекембрийского водоносного горизонта используются для хозяйственно-питьевого

водоснабжения соседних населенных пунктов, но водозаборы находятся выше по потоку, поэтому загрязнение подземных вод предприятием не представляет угрозы для населения.

Карта гидроизогипс нижнекембрийского водоносного горизонта представлена на рисунке 1. Структура потока определена по разведочным и пробуренным ранее скважинам на промплощадке и за ее пределами.

Основной задачей системы мониторинга химического и радионуклидного загрязнения подземных вод в пределах рассматриваемой промплощадки является определение наличия (отсутствия) загрязнения от деятельности данного объекта [4]. Поэтому большинство наблюдательных скважин (№ 1-9, 11) располагаются вблизи основных ЯРОО и ниже по течению подземных вод. Скважина №10, характеризующая «фон» территории, располагается выше по потоку.

Для своевременного выявления возможных зон подтопления строений промплощадки, в том числе и хранилищ радиоактивных отходов, проводятся наблюдения за уровнями грунтовых вод.

Места отбора проб, частота отбора проб и контролируемые параметры определены программой мониторинга на предприятии и представлены в таблице 1.

Рекомендации

В рамках расширенного мониторинга на рассматриваемой промплощадке рекомендуется бурение 4 новых наблюдательных скважин (№ 12-15) ниже по потоку подземных вод (рисунок 1). В этих скважинах следует вести наблюдения за химическим и радионуклидным составом для определения ореолов загрязнения. Также рекомендуется проведения контрольного химического и радионуклидного опробования вод поверхностного водного объекта (проектный наблюдательный пункт № 16), который является областью разгрузки нижнекембрийского водоносного горизонта, для оценки воздействия предприятия на поверхностные воды.

Литература

1) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране окружающей среды".

2) Методические рекомендации по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах. МПР РФ, Государственный центр мониторинга геологической среды от 25.97.2000 г.

3) Методические рекомендации по ведению объектного мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом». Москва, ФГУП

«Гидроспецгеология», 2010 г.

В рамках расширенного мониторинга на рассматриваемой промплощадке рекомендуется бурение 4 новых наблюдательных скважин (№ 12-15) ниже по потоку подземных вод (рисунок 1). В этих скважинах следует вести наблюдения за химическим и радионуклидным составом для определения ореолов загрязнения. Также рекомендуется проведения контрольного химического и радионуклидного опробования вод поверхностного водного объекта (проектный наблюдательный пункт № 16), который является областью разгрузки нижнекембрийского водоносного горизонта, для оценки воздействия предприятия на поверхностные воды.

Литература

1) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране окружающей среды".

2) Методические рекомендации по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах. МПР РФ, Государственный центр мониторинга геологической среды от 25.97.2000 г.

3) Методические рекомендации по ведению объектного мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом». Москва, ФГУП

«Гидроспецгеология», 2010 г.

Проект "Климат и экология" реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации